Umweltmigration

Die Quantifizierung von Umweltmigration ist angesichts der Vielzahl von Faktoren, die eine solche Bewegung auslösen, der damit verbundenen methodischen Herausforderungen und mangelnder Datenerfassungsstandards äußerst schwierig. Es gibt einige quantitative Daten über Bevölkerungsbewegungen innerhalb eines Landes – und in geringerem Maße auch grenzüberschreitend – aufgrund von Naturgefahren. Bei der Migration aufgrund von langsam einsetzenden Umweltprozessen wie Dürre oder Anstieg des Meeresspiegels sind die meisten vorhandenen Daten jedoch qualitativ und basieren auf Fallstudien, für die es nur wenige vergleichende Studien gibt. Während die Datenlücken bestehen bleiben, werden die Forschungsmethoden ständig verbessert.

Definition

Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit Migration sowie Umwelt- und Klimaveränderungen wichtig:

-

Menschliche Mobilität ist „ein allgemeiner Begriff, der alle verschiedenen Formen der Bewegung von Personen umfasst". Im Kontext der Umweltfaktoren wird menschliche Mobilität so verstanden, dass sie die drei Formen der "klimawandelbedingten" Mobilität aus den Abkommen von Cancún umfasst. Dazu gehören Vertreibung, Migration und geplante Umsiedlung (Relocation) (IOM, n.d.)

-

Umweltmigration ist die „Mobilität von Personen oder Personengruppen, [Umweltmigrant:innen] die aufgrund plötzlicher oder fortschreitender Umweltveränderungen, die ihr Leben oder ihre Lebensbedingungen negativ beeinträchtigen, gezwungen sind oder sich dafür entscheiden, ihre Heimat zu verlassen, sei es vorübergehend oder dauerhaft, und die innerhalb ihres Landes oder ins Ausland umziehen“ (IOM, 2019).

-

Klimamigration ist die Bewegung einer Person oder von Personengruppen, die überwiegend aufgrund plötzlicher oder fortschreitender Umweltveränderungen infolge des Klimawandels gezwungen sind, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zu verlassen, oder sich dafür entscheiden, entweder vorübergehend oder dauerhaft, innerhalb eines Staates oder über eine internationale Grenze (IOM, 2019). Klimamigration ist eine Unterkategorie der Umweltmigration; sie definiert eine besondere Art der Umweltmigration, bei der die Veränderung der Umwelt auf den Klimawandel zurückzuführen ist.

-

Klimaflüchtlinge oder Umweltflüchtlinge: Unter den betroffenen Organisationen, einschließlich IOM und UNHCR, besteht ein wachsender Konsens darüber, dass die Verwendung dieser Begriffe vermieden werden sollte. Diese Begriffe sind irreführend und verkennen eine Reihe von Schlüsselaspekten, die Bevölkerungsbewegungen im Kontext des Klimawandels und der Umweltzerstörung definieren, einschließlich der Tatsache, dass es sich bei der Umweltmigration hauptsächlich um Binnenmigration und nicht notwendigerweise um Zwangsmigration handelt, und die Verwendung solcher Begriffe könnte möglicherweise das internationale Rechtssystem für den Schutz von Flüchtlingen untergraben (IOM, n.d.).

- Umweltvertriebene sind „Personen, die innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben werden oder eine internationale Grenze überschreiten und deren Vertreibung vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich, aufgrund von Umweltschädigung, -verschlechterung oder -zerstörung erfolgt“ (IOM, 2011:34 in IOM, 2014:13).

- Unter dem Begriff katastrophenbedingte Vertreibung versteht man „Situationen, in denen Menschen gezwungen sind, ihre Heimat oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zu verlassen, insbesondere infolge oder zur Vermeidung der Auswirkungen von Katastrophen, die durch Naturgefahren ausgelöst werden. Eine derartige Vertreibung kann in Form einer freiwilligen Flucht oder einer von den Behörden angeordneten oder vollzogenen Evakuierung erfolgen. Diese Vertreibung kann innerhalb eines Landes oder über internationale Grenzen hinweg erfolgen. “ (Nansen Protection Agenda, 2015).

- Der Begriff geplante Umsiedlung (Relocation) „im Zusammenhang mit Katastrophen oder Umweltschäden, auch wenn diese auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen sind, [bezieht sich] auf einen geplanten Prozess, bei dem Personen oder Personengruppen aus ihren Häusern oder dem Ort ihres vorübergehenden Aufenthalts wegziehen oder dabei unterstützt werden, sich an einem neuen Ort niederzulassen und die Voraussetzungen für den Wiederaufbau ihres Lebens zu schaffen." Der Begriff wird im Allgemeinen verwendet, um Umsiedlungen zu bezeichnen, die innerhalb der nationalen Grenzen unter der Autorität des Staates durchgeführt werden, und bezeichnet einen langen Prozess, der so lange dauert, bis „die umgesiedelten Personen in alle Aspekte des Lebens in der neuen Umgebung integriert sind und keine Bedürfnisse oder Gefährdungen mehr haben, die auf die geplante Umsiedlung zurückzuführen sind" (IOM, 2019 ; Georgetown University, UNHCR, and IOM, 2017).

- „Festsitzende“ Bevölkerungsgruppen beziehen sich auf Bevölkerungsgruppen, "die nicht migrieren, sich aber in bedrohten Gebieten befinden, [...] in Gefahr „gefangen“ zu werden oder zurückbleiben zu müssen, wo sie durch Umweltschocks und Verarmung stärker gefährdet sind" (IOM, 2019).

Aktuelle Trends

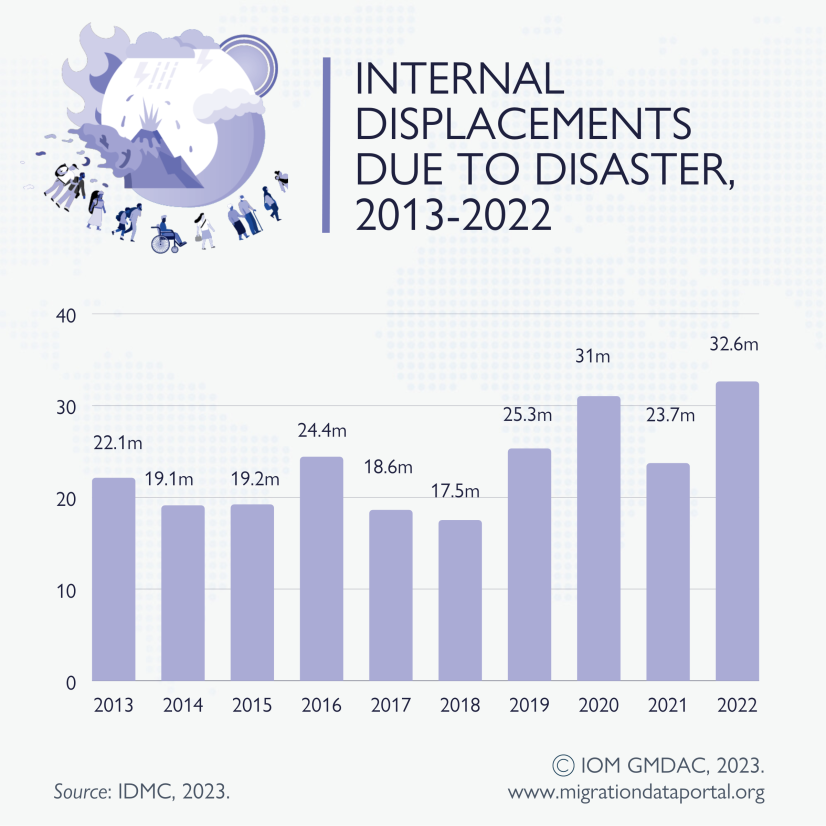

Im Jahr 2022 lösten Naturkatastrophen 32,6 Millionen neue Binnenvertreibungen aus, was den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt darstellt und 41 Prozent über dem Jahresdurchschnitt der letzten zehn Jahre liegt (IDMC, 2023).

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 60,9 Millionen neuen Binnenvertreibungen registriert (IDMC, 2023). Davon wurden 32,6 Millionen (53%) durch Naturkatastrophen ausgelöst (ebd.). Am 31. Dezember 2022 lebten mindestens 8,7 Millionen Menschen in 88 Ländern und Gebieten als Folge von Naturkatastrophen in Binnenvertreibung, die sich nicht nur im Jahr 2022, sondern auch in den Vorjahren ereignete (ebd.). Dies bedeutet einen Anstieg der Gesamtzahl der Binnenvertriebenen aufgrund von Katastrophen um 45 Prozent gegenüber 2021 (ebd.).

Im Jahr 2022 waren die fünf Lander mit der höchsten Anzahl von neun Binnenvertreibungen durch Naturkatastrophen Pakistan (8,2 Millionen), die Philippinen (5,5 Millionen), China (3,6 Millionen), Indien (2,5 Millionen) und Nigeria (2,4 Millionen) (IDMC, 2023). Im gleichen Jahr waren 98 Prozent der 32,6 Millionen neuen katastrophenbedingten Binnenvertreibungen die Folge von wetterbedingten Gefahren wie Stürmen, Überschwemmungen und Dürren (ebd.). Zum ersten Mal seit 2016 übertrafen Überschwemmungen Stürme und lösten 6 von 10 katastrophenbedingten Binnenvertreibungen im Jahr 2022 aus, wobei die Monsunüberschwemmungen in Pakistan 25 Prozent der katastrophenbedingten Binnenvertreibungen weltweit in diesem Jahr verursachten (ebd.). Somalia erlebte die schlimmste Dürre seit 40 Jahren und verzeichnete 1,1 Millionen Binnenvertreibungen (ebd.). In Tonga mussten 2 % der Bevölkerung nach einem sehr seltenen Vulkanausbruch umgesiedelt werden (ebd.).

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen nach wie vor Binnenvertriebene auf der ganzen Welt, insbesondere durch den Verlust der Lebensgrundlage und die Ernährungsunsicherheit (IDMC 2021; IDMC 2022; IDMC 2023). Darüber hinaus verändert der Klimawandel die Niederschlags- und Temperaturmuster und erhöht die Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereignisse in vielen Teilen der Welt, was sich auf die Ernährungssicherheit auswirkt, da die landwirtschaftliche Produktion zurückgeht (IPCC, 2022). Menschen müssen daher saisonal oder dauerhaft aus gefährdeten Gebieten wegziehen. Lesen Sie hier mehr über Klimawandel, Ernährungssicherheit und menschliche Mobilität.

Der Zwischenstaatliche Sachverständigenrat für Klimaänderungen (IPCC) geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 weltweit mehr als eine Milliarde Menschen küstenspezifischen Klimagefahren ausgesetzt sein könnten, so dass in den kommenden Jahrzehnten Dutzende, bis Hunderte von Millionen Menschen gezwungen sein könnten, ihre Heimat zu verlassen (IOM, 2022; IPCC, 2022).

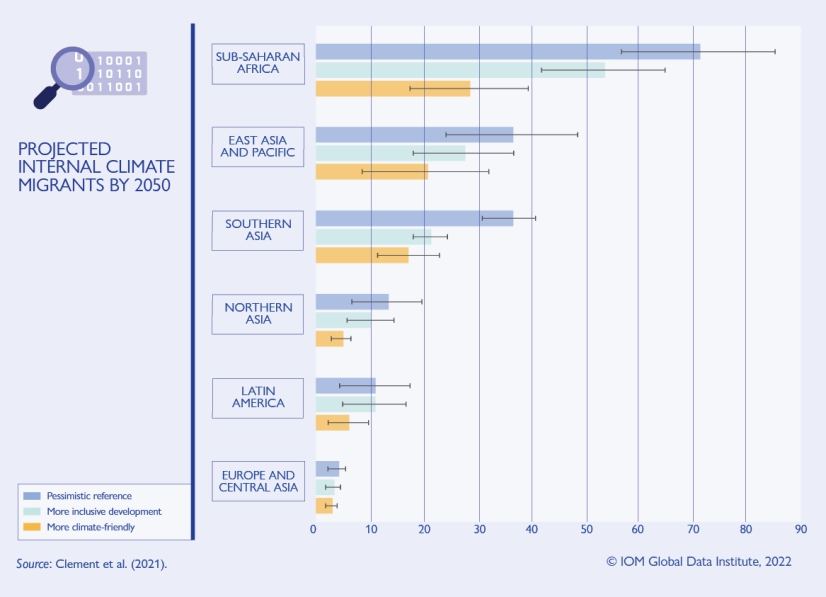

Langsame Prozesse wie Dürren oder der Anstieg des Meeresspiegels wirken sich weltweit zunehmend auch auf die Mobilität der Menschen aus. In diesem Zusammenhang geht der Groundswell-Bericht der Weltbank davon aus, dass der Klimawandel bis 2050 dazu führen könnte, dass bis zu 216 Millionen Menschen in sechs Weltregionen (Afrika südlich der Sahara, Südasien, Lateinamerika, Ostasien und der Pazifik, Nordafrika, Osteuropa und Zentralasien) innerhalb ihrer Länder umziehen müssen, wenn keine dringenden Maßnahmen zur Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen ergriffen werden (Clement et al. 2021).

Datenquellen

Umfassende Datensätze über Umweltmigration oder Umsiedlung (Relocation) gibt es auf globaler Ebene noch nicht, aber mehrere Initiativen haben begonnen, Informationen über mehrere Länder zu erheben. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die vorhandenen Informationen, einschließlich weiterer qualitativer Untersuchungen.

Primärdatenerhebung:

Die nationalen Behörden erheben Informationen über Vertreibung und Evakuierung im Zusammenhang mit Katastrophen, insbesondere solcher, die plötzlich auftreten. Lokale Daten über katastrophenbedingte Vertreibung sind bei (internationalen und nationalen) humanitären Organisationen (NRO, UN-Organisationen) erhältlich, die Hilfsmaßnahmen durchführen und Daten erheben, um den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung gerecht zu werden. Geplante Umsiedlungen (Relocation) von Gemeinschaften im Zusammenhang mit dem Umwelt- und Klimawandel werden zunehmend von Regierungen durchgeführt. Ein Überblick über Umsiedlungsprogramme finden Sie hier: Ionesco, Mokhnacheva und Gemenne, 2016; Benton, 2017 und Georgetown University, UNHCR und IOM, 2017.

Administrative Datenquellen, wie die Anzahl der aus humanitären Gründen erteilten Visa (wie in den USA, Brasilien, Ecuador oder Mexiko) oder Aufenthaltsgenehmigungen (z. B. durch Argentinien) im Zusammenhang mit Katastrophen, können Informationen über grenzüberschreitende Vertreibungen und Bewegungen im Zusammenhang mit Umweltereignissen im Allgemeinen liefern.

Die Displacement Tracking Matrix der IOM (DTM) ist ein System zur Erfassung und Beobachtung von katastrophenbedingter Vertreibung und Bevölkerungsmobilität. Daten werden regelmäßig erfasst, verarbeitet und verbreitet, um ein besseres Verständnis für die Bewegungen und den sich entwickelnden Bedarf von umgesiedelten Bevölkerungsgruppen und Migrantinnen und Migranten zu vermitteln, sei es vor Ort oder unterwegs, vor, während oder nach einer Katastrophe. Die Daten werden im DTM Datenportal dargestellt. Eine Studie über die Art und Weise, wie aktuelle DTM-Praktiken Daten über die menschliche Mobilität im Kontext von Umweltzerstörung, Klimawandel und Katastrophen sammeln, liefert auch Empfehlungen, wie die aktuellen Instrumente und Praktiken verbessert werden können. Zu den Empfehlungen gehören die Verbesserung des Schwerpunkts einiger DTM-Umfragen und die Erhöhung der Anzahl der Optionen, die den Befragten zur Verfügung stehen, um detailliertere Daten über den Nexus von Migration, Umwelt und Klima zu liefern (IOM, 2020).

Das Transhumance Tracking Tool (TTT) von DTM ist ein von der IOM entwickeltes Instrument um die Mobilität von Transhumanz (Wanderweideschaft) nachzuvollziehen und Warnmeldungen von agro-pastoralen Konflikten zu sammeln, um diese zu verhindern und zu entschärfen.

Zu den innovativen Datenquellen gehören mobiltelefonbasierte Quellen wie Verbindungsdaten (Call Detail Records, CDR). Big Data, die von Mobilfunknutzern vor und nach Katastrophen wie dem Erdbeben 2010 in Haiti (Bengtsson et al., 2011) und einigen Taifunen auf den Philippinen und in Bangladesch (Lu et al., 2016) generiert werden, können Aufschluss darüber geben, wohin Vertriebene gezogen sind und helfen, schnelle und gezielte humanitäre Hilfe zu leisten oder interne Bewegungen zu verstehen (Laczko und Rango, 2014; GMG, 2017). Dies kann dazu dienen, ergänzende quantitative Daten über Bewegungen im kleinen Maßstab und über saisonale Muster im Zusammenhang mit der Anpassung an Umweltveränderungen und Katastrophen zu erheben, die anhand von traditionellen Haushaltserhebungen schwer zu erklären sind (Lu et al., 2016). Andere Projekte nutzen Big Data-Quellen, wie Satellitenbilder oder Social Media-Daten, um frühzeitig die Umweltstressoren zu identifizieren, die zu Vertreibung führen könnten (siehe zum Beispiel Isaacman et al., 2017).

Einige Forschungsprojekte verfügen über neue Daten über die Zusammenhänge zwischen Umwelt und menschlicher Mobilität und erheben diese, aber nur wenige verwenden einen vergleichenden Ansatz. Es gibt zwei bemerkenswerte Ausnahmen. Zum einen das Projekt Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy (MECLEP), das von der IOM und sechs Forschungspartnern in den Jahren 2014-2017 durchgeführt und von der EU finanziert wurde und eine vergleichende quantitative und qualitative Studie in sechs Ländern (Dominikanische Republik, Haiti, Kenia, Papua Neuguinea, Mauritius und Vietnam) durchführte. Die für das Projekt entwickelte Methodik könnte leicht auf andere Länder übertragen werden.

Zum zweiten das Projekt Pacific Climate Change and Migration (PCCM) von ILO, UNESCAP und UNDP auf Tuvalu, Nauru und Kiribati. Das United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) veröffentlichte Ergebnisse, die zeigen, wie sich die klimatischen Veränderungen auf diese pazifischen Inselstaaten auswirken.

Drittens gibt es das Projekt HABITABLE, ein von der EU finanziertes Projekt (2020-2024), das darauf abzielt, unser Verständnis der aktuellen Zusammenhänge zwischen Klimaauswirkungen und Migrations- und Vertreibungsmustern deutlich zu verbessern und ihre künftige Entwicklung besser vorherzusehen. Das vom Hugo Observatory geleitete Projekt bringt 21 Partner aus 18 Ländern zusammen und konzentriert sich auf vier Regionen: Westafrika, Ostafrika, südliches Afrika und Südostasien.

Sekundäre Datenquellen und Untersuchungen:

Das Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) erhebt seit 2008 weltweit Daten über Binnenvertreibungen im Zusammenhang mit Katastrophen über seine internetbasierte Global Internal Displacement Database (GIDD) (Daten werden nach Ereignissen, nicht nach Ländern generiert). Die Schätzungen beruhen auf Informationen von nationalen Behörden, UN-Agenturen wie der IOM, der Internationalen Föderation der Rotkreuzgesellschaften (IFRC) und dem Büro der UN zur Koordinierung der humanitären Hilfe (OCHA), Nichtstaatlichen Organisationen und insbesondere Medienberichten. Die Zahlen werden im jährlichen Global Report on Displacement (GRID), der auch Binnenvertreibungen aufgrund von Konflikten und Gewalt umfasst. Das IDMC entwickelt derzeit Methoden zur Erfassung und Bewertung künftiger Katastrophenrisiken und beginnt mit der Erhebung von Daten über die grenzüberschreitende Vertreibung.

Im Projekt HELIX (High-End Climate Impacts and Extremes) wurden die Klimaauswirkungen und -anpassung in Bezug auf unterschiedliche Szenarien der globalen Erwärmung (2, 4 und 6 Grad Celsius) mithilfe prädiktiver Analytik untersucht. Die Migration wurde in die Folgestudien mit einbezogen. Im aktuellen Bericht Groundswell: Preparing for internal climate migration report (Rigaud et al., 2018) wurde ein Modell für die zukünftige Bevölkerungsverteilung im Jahr 2050 in drei Regionen (Subsahara-Afrika, Südasien und Lateinamerika) unter der Annahme entwickelt, dass keine Maßnahmen ergriffen werden.

Die Datenbank CLIMIG mit Studien zur Umweltmigration, sowohl qualitativer als auch quantitativer Art, wurde von der Universität Neuenburg (Schweiz) entwickelt.

Das Environmental Migration Portal der IOM, beinhaltet eine Forschungsdatenbank mit Suchfunktion, die zunächst auf der von der IOM in Zusammenarbeit mit der Universität Neuchatel herausgegebenen Studie People on the Move in a Changing Climate: A Bibliography basierte. Die Datenbank enthält auch die von der IOM veröffentlichten Länderprofile zu Migration und Umwelt.

Die thematische Arbeitsgruppe „Environmental change and migration“ der Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) brachte eine kommentierte Bibliographie zur Umweltmigration heraus und entwickelte ein Toolkit zur geplanten Umsiedlung mit vielen Fallstudienbeispielen (Georgetown University, UNHCR und IOM, 2017).

Der erste „Atlas zur Umweltmigration“ wurde von der IOM und Sciences Po, Paris (veröffentlicht bei Routledge im Jahr 2017) herausgegeben. Die Publikation bündelt erstmals vorhandenes Wissen über die Zusammenhänge zwischen Migration und Umweltveränderungen, das in Form von umfassenden Karten, Diagrammen und Fallstudien präsentiert wird.

Das Hugo Observatorium an der Universität Lüttich (Belgien) konzentriert sich auf die Erforschung von Umweltveränderungen und Migration.

Die Platform on Disaster Displacement (eine Folgemaßnahme der Nansen-Initiative) bietet einen globalen Datensatz mit vorläufigen Ergebnissen aus über 400 geplanten Relocation/Umsiedlungsfällen. Er wurde zuletzt 2021 aktualisiert und enthält Merkmale wie geografische Lage, räumliches Muster, Hauptgefahr und Abschlussstatus.

Back to topStärken und Schwächen der Daten

In den letzten zehn Jahren wurden bei den Methoden und der Datenerhebung wichtige Fortschritte erzielt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachbehörden arbeiten derzeit an verbesserten Methoden für länder- oder regionenübergreifende Vergleichsstudien, agentenbasierten Modellen und Simulatoren zur Vorhersage zukünftiger Trends, die mehrere Faktoren einbeziehen (wie z. B. dürrebedingte Vertreibungsmodelle, Ginnetti und Franck, 2014, oder das Global Displacement Risk Model des IDMC, das sich auf plötzlich auftretende Katastrophen auf der Grundlage von zerstörten Häusern konzentriert), sowie an der Identifizierung von Hotspots, die Umwelt- und Sozialdaten triangulieren. Alle können wesentlich dazu beitragen, aktuelle Erkenntnisse und zukünftige Prognosen von Umweltmigrationstrends zu verbessern, um fundiertere politische Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen.

Innovative Datenquellen: Große Datenmengen (Big Data) können Möglichkeiten bieten, die weiter ausgebaut werden können, wenn man versucht, das Ausmaß der Bewegungen im Zusammenhang mit Katastrophen und Umweltzerstörung abzuschätzen. Diese neuen Methoden können Lücken in den Zeitreihendaten schließen, aufzeigen, woher die Menschen kommen und wohin sie ziehen, sowie die Aktualität dieser Informationen verbessern. In einigen Fällen könnten diese neuen Methoden genutzt werden, um lebensrettende Frühwarnungen zu geben. Gleichzeitig müssen Datenschutzbestimmungen und ethische Aspekte beachtet werden.

Dennoch gibt es weitere Schwierigkeiten.

- Es ist schwierig zu unterscheiden, wann die Umwelt der Hauptgrund für die Migration ist, und nicht andere Faktoren oder eine Kombination aus beiden: In den meisten Fällen sind Umweltfaktoren eng mit sozioökonomischen, politischen, demographischen, kulturellen und persönlichen Faktoren verknüpft, die eine Rolle bei der Förderung oder Verhinderung von Mobilität spielen (Laczko und Aghazarm, 2009; Foresight, 2011). Dadurch gestaltet sich die Datenerhebung schwierig, wenn sie über plötzlich auftretende Katastrophen, die zu Evakuierungen führen, hinausgeht. Informationen über Menschen, die sich aufgrund von allmählichen, sogenannten langsam einsetzenden Prozessen wie einem Anstieg des Meeresspiegels oder einer Versalzung bewegen, gibt es aus methodischen Gründen selten.

- Die umfassendsten verfügbaren Daten beziehen sich nicht auf die Dauer der Vertreibun: Dank der Arbeit des IDMC liegen für fast alle Länder Daten über Binnenvertreibungen aufgrund von Naturkatastrophen vor. Unterschiedliche Definitionen der Datenanbieter und fehlende Berichterstattung der Länder stellen jedoch nach wie vor ein Problem dar, so dass Medienberichte eine wichtige Quelle für die in den Schätzungen betrachteten Ereignisse sind. Die IDMC-Schätzungen zeigen neue Binnenvertreibungen während eines Kalenderjahres (und seit 2019 den Bestand an Binnenvertrieben aufgrund von Katastrophen zum Jahresende) wider und erfassen weder die Dauer der Vertreibung, die Rückkehr nach Hause oder die Vertreibung in andere Länder, noch die Menschen, die nicht in Lagern untergebracht sind, oder jene, die von einer längerfristigen Vertreibung, einer sogenannten langwierigen Situation, von Jahr zu Jahr betroffen sind. Die Datenerhebung über grenzüberschreitende Bewegungen nach Katastrophen hat gerade erst begonnen und beschränkt sich bislang auf lokalisierte Fallstudien (IDMC, 2018). Weitere Untersuchungen zur grenzüberschreitenden katastrophenbedingten Vertreibung im Rahmen der Arbeit der Arbeitsgruppe „Daten und Wissen“ der staatlich geführten Plattform zur katastrophenbedingten Vertreibung gefördert.

- Berichtslücken: Die Qualität und Verfügbarkeit von Daten zu Vertreibungen ist von Land zu Land und von Ereignis zu Ereignis unterschiedlich: Kleinere Ereignisse oder Katastrophen, die sich in abgelegenen Regionen und Randgebieten ereignen, werden nicht erfasst und wurden daher in den verfügbaren aggregierten Schätzungen nicht berücksichtigt (IDMC, 2017: 98; IDMC, 2018).

- Wenig Informationen über den Zusammenhang zwischen konflikt- und katastrophenbedingten Vertreibungen: In Fällen, in denen Konflikte mit Katastrophen verbunden sind, fehlen Informationen über Bewegungen, insbesondere über die Vertreibungshistorie, die Aufschluss für zukünftige Prognosen geben könnten (IDMC-Daten zum Beispiel sind erst seit 2008 verfügbar, beinhalten aber seit 2017 Zahlen zum Thema Dürre).

- Umfassende Datensätze über Umweltmigration oder geplante Umsiedlungen sind erforderlich: Die Daten über Umweltmigration und geplante Umsiedlungen haben sich in den letzten Jahren verbessert, da in den betroffenen Gebieten immer mehr Studien durchgeführt wurden. Die oben aufgeführten Forschungsdatenbanken sind wichtige Tools, die einen Überblick über die vorhandenen Informationen geben. Allerdings sind vergleichbare quantitative, längsschnittliche, aufgeschlüsselte und georeferenzierte Daten erforderlich, um zu beurteilen, wie verschiedene Formen der Mobilität eine nützliche Anpassungsstrategie sein können und welche potenziellen Risiken minimiert werden müssen. Die Mehrheit der bestehenden Erhebungen konzentriert sich hauptsächlich auf die Zusammenhänge zwischen Migration und Umwelt als wesentlichen Einflussfaktor und ist meist qualitativ. Es werden weitere Informationen über die Auswirkungen dieser Bewegungen auf die Anpassung an Umwelt- und Klimawandel benötigt.

- Wenige Daten über „festsitzende“ Bevölkerungsgruppen: Einige von Umweltschäden und Katastrophen betroffene Bevölkerungsgruppen können sich aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen, Behinderung, soziale Gründe (z.B geschlechtsspezifische Problematiken) oder sozialer Netzwerke möglicherweise nicht bewegen. Es handelt sich dabei um sehr schutzbedürfige Bevölkerungsgruppen, Daten, die Aufschluss über geeignete Maßnahmen und Schutz geben, sind selten.

- Bessere prädiktive Analysen sind erforderlich: Wenn es darum geht, zukünftige Trends vorherzusagen, stellt die Trennung zwischen Umwelt- und Sozialwissenschaften eine zusätzliche Herausforderung dar, und zwar in einem Kontext, in dem die Umweltmigrationsforschung in hohem Maße von multidisziplinärer Forschung und einer besseren Integration von Klima- und Bevölkerungsdaten profitieren würde.

Literaturhinweise

Back to top