Migration environnementale

Il est difficile de quantifier les migrations environnementales en raison des multiples facteurs liés à ces mouvements, des difficultés méthodologiques qui y sont associées et de l’absence de normes en matière de collecte des données. Il existe des données quantitatives sur les déplacements de population à l’intérieur d’un pays et, dans une moindre mesure, au-delà des frontières qui sont dus aux aléas naturels. Cependant, en ce qui concerne les migrations résultant de phénomènes environnementaux à évolution lente, tels que la sécheresse ou l’élévation du niveau de la mer, la plupart des données existantes sont de nature qualitative et basées sur des études de cas, avec peu d’études comparatives. Si les lacunes en matière de données persistent, les méthodes de recherche sont en constante amélioration.

Back to top

Définition

Quelques termes clés sont importants dans le contexte des migrations et changements environnementaux et climatiques:

- La mobilité humaine est « un terme générique couvrant toutes les différentes formes de mouvements de personnes. » Dans le contexte des facteurs environnementaux, la mobilité humaine est comprise comme englobant les trois formes de mouvements « induits par le changement climatique » de l'Accord de Cancun, à savoir le déplacement, la migration et la réinstallation planifiée (OIM, n.d.).

- La migration environnementale est le « mouvement de personnes ou de groupes de personnes [les migrants environnementaux] qui, principalement pour des raisons de changements soudains ou progressifs dans l'environnement qui affectent négativement leur vie ou leurs conditions de vie, sont forcés de quitter leur lieu de résidence habituel, ou choisissent de le faire, de manière temporaire ou permanente, et qui se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays d'origine ou de résidence habituelle » (OIM, 2019).

- La migration climatique est le mouvement d'une personne ou de groupes de personnes qui, principalement pour des raisons de changement soudain ou progressif de l'environnement dû au changement climatique, sont obligés de quitter leur lieu de résidence habituel, ou choisissent de le faire, de manière temporaire ou permanente, au sein d'un État ou à travers une frontière internationale. (OIM, 2019). La migration climatique est une sous-catégorie de la migration environnementale ; elle définit un type singulier de migration environnementale, où la modification de l'environnement est due au changement climatique.

- Les réfugiés climatiques ou les réfugiés environnementaux sont souvent utilisés en relation avec la migration forcée dans le contexte du changement climatique et environnemental, ce n'est pas un terme juridiquement valable car la Convention de 1951 sur les réfugiés ne reconnaît pas les facteurs environnementaux comme critères pour définir un réfugié. Il y a également un consensus croissant parmi les agences concernées, y compris l'OIM et le HCR, que leur utilisation est à éviter. Ces termes sont trompeurs et ne reconnaissent pas un certain nombre d'aspects clés qui définissent les mouvements de population dans le contexte du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, notamment le fait que la migration environnementale est principalement interne et pas nécessairement forcée, et l'utilisation de ces termes pourrait potentiellement saper le régime juridique international de protection des réfugiés (OIM, n.d.)

- Le terme de déplacé environnemental désigne " les personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays de résidence habituelle ou qui ont franchi une frontière internationale et pour lesquelles la dégradation, la détérioration ou la destruction de l'environnement est une cause majeure de leur déplacement, mais pas nécessairement la seule " (OIM, 2011:34 in OIM, 2014:13).

- Le terme de déplacement dû à une catastrophe « désigne les situations, dans lesquelles des personnes sont contraintes ou obligées de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, en particulier à la suite ou pour éviter les effets de catastrophes déclenchées par des risques naturels. Ce déplacement peut prendre la forme d'une fuite spontanée ou d'une évacuation ordonnée ou imposée par les autorités. Ces déplacements peuvent se produire à l'intérieur d'un pays ou au-delà des frontières internationales. » (L'Agenda de protection Nansen, 2015).

- Réinstallation planifiée « dans le contexte des catastrophes ou de la dégradation de l'environnement, y compris lorsqu'elle est due aux effets du changement climatique, [désigne] un processus planifié dans lequel des personnes ou des groupes de personnes se déplacent ou sont aidés à se déplacer loin de leur domicile ou de leur lieu de résidence temporaire, sont installés dans un nouvel endroit et bénéficient des conditions nécessaires pour reconstruire leur vie. Le terme est généralement utilisé pour identifier les réinstallations qui sont effectuées à l'intérieur des frontières nationales sous l'autorité de l'État et désigne un long processus qui dure jusqu'à ce que "les personnes réinstallées soient intégrées dans tous les aspects de la vie dans le nouveau cadre et n'aient plus de besoins ou de vulnérabilités découlant de la réinstallation planifiée ». (OIM, 2019 ; Université de Georgetown, HCR et OIM, 2017 ; HCR, la Brookings Institution et Georgetown, 2015).

- Les populations piégées désignent les populations « qui ne migrent pas, mais qui sont situées dans des zones menacées, [...] qui risquent d'être "piégées" ou de devoir rester sur place, où elles seront plus vulnérables aux chocs environnementaux et à l'appauvrissement » (OIM, 2019).

Tendances récentes

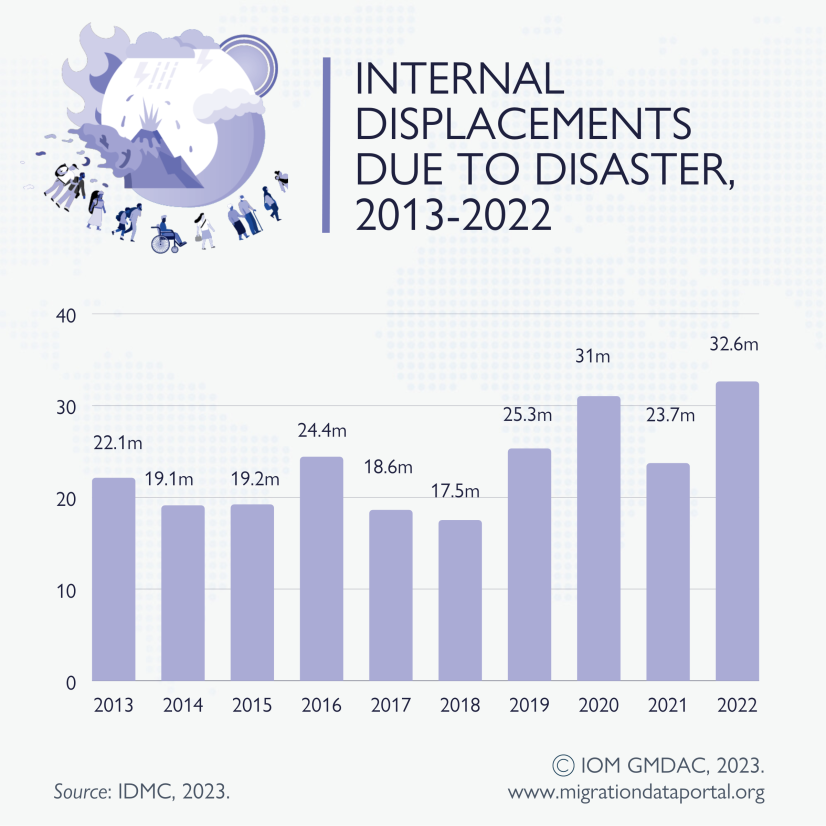

Les catastrophes ont provoqué 32,6 millions de nouveaux déplacements en 2022, ce qui en fait le chiffre le plus élevé de la décennie et 41 pour cent de plus que la moyenne annuelle de la dernière décennie (IDMC, 2023).

Parmi les 60,9 millions de nouveaux déplacements internes enregistres en 2022, 53% ont été provoqués par des catastrophes (IDMC, 2023). Au 31 décembre de 2022, environ au moins 8,7 millions de personnes dans 88 pays et territoires vivaient en déplacement à la suite de catastrophes survenues non seulement en 2022, mais également au cours des années précédentes (ibid.). Il s’agit d’une augmentation de 45 pour cent du nombre total de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en raison de catastrophes par rapport à 2021 (ibid.).

Les cinq pays comptant le nombre déplacements le plus élevé en 2022 sont ; le Pakistan (8,2 millions), les Philippines (5,4 millions), le Chine (3,6 millions), l'Inde (2,5 millions) et la Nigéria (2,4 millions) (IDMC, 2023). 98 pour cent des 32,6 millions de nouveaux déplacements dus à des catastrophes en 2022 étaient le résultat d'aléas météorologiques tels que des tempêtes, des inondations et des sécheresses (ibid.). Les inondations se dépassent les tempêtes pour la première fois depuis 2016, déclenchant 6 déplacements internes sur 10 dus à des catastrophes en 2022 (ibid.). Les inondations de mousson au Pakistan ont causé 25 pour cent des déplacements internes dus à des catastrophes dans le monde cette année-là. La Somalie a connu la sécheresse la plus grave en 40 ans et a enregistré 1,1 million de déplacements (ibid.). À Tonga, 2 pour cent de la population a dû se déplacer à la suite d'une éruption volcanique très rare (ibid.).

L'impact de la pandémie de COVID-19 continue de toucher les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans le monde entier, notamment en raison de la perte de leurs moyens de subsistance et de l'insécurité alimentaire (IDMC, 2021 ; 2022 ; 2023). En outre, le changement climatique modifie les régimes de précipitations et de températures et augmente la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes dans de nombreuses régions du monde, ce qui affecte la sécurité alimentaire en réduisant la production agricole (GIEC, 2022), poussant les gens à se déplacer de manière saisonnière ou permanente des zones à risque. Pour en savoir plus sur la sécurité alimentaire et la mobilité humaine, cliquez ici.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit que plus d'un milliard de personnes dans le monde pourraient être exposées à des risques climatiques spécifiques aux côtes d'ici 2050, ce qui pourrait conduire des dizaines, ou des centaines de millions de personnes à quitter leur domicile dans les décennies à venir (OIM, 2022 ; GIEC, 2022).

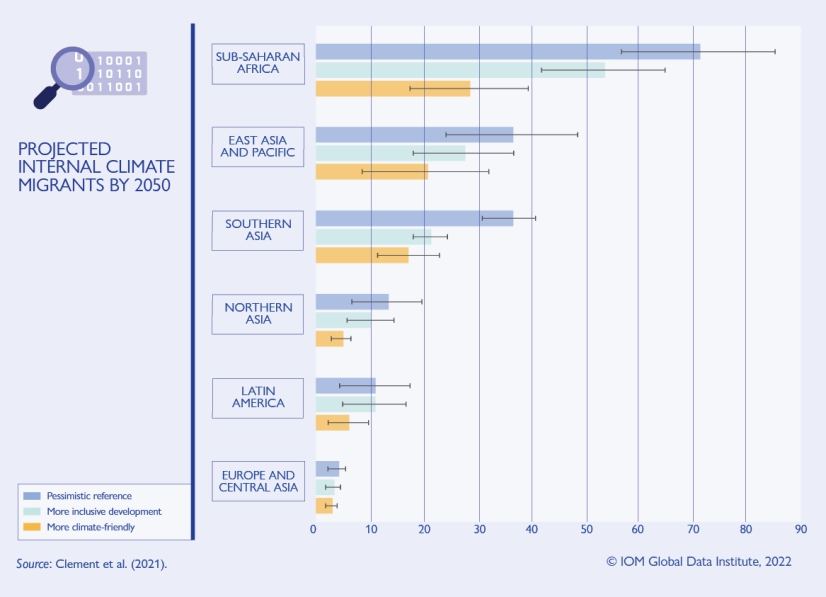

Les processus à évolution lente tels que les sécheresses ou l'élévation du niveau de la mer affectent également de plus en plus la mobilité des personnes dans le monde. À cet égard, les deux rapports Groundswell de la Banque Mondiale ont constaté que le changement climatique pourrait conduire 216 millions de personnes dans six régions du monde (Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Amérique latine, Asie de l'Est et Pacifique, Afrique du Nord, Europe de l'Est et Asie centrale) à se déplacer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050 si aucune mesure urgente n'est prise pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (Clement et al., 2021.).

Sources de données

On ne dispose pas encore d’ensembles de données complets sur les migrations environnementales ou les réimplantations planifiées à l’échelle mondiale, mais plusieurs initiatives ont commencé à recueillir des informations dans différents pays. La liste suivante fournit un aperçu des informations disponibles, y compris des recherches plus qualitatives.

Collecte de données primaires:

Les autorités nationales recueillent des informations sur les déplacements et les évacuations liés à des catastrophes, en particulier celles d’apparition soudaine. Des données relatives aux déplacements liés à des catastrophes à l’échelle locale sont disponibles auprès des organismes humanitaires internationaux et nationaux (ONG, organismes des Nations Unies) qui participent à des opérations de secours et recueillent des données en vue de répondre aux besoins des populations touchées. De plus en plus, les gouvernements mettent en œuvre la relocalisation planifiée des communautés dans le contexte du changement environnemental et climatique. Pour une synthèse des programmes de relocalisation, voyez les liens suivants : Ionesco, Mokhnacheva et Gemenne, 2016 ; Benton, 2017 et l’ Université de Georgetown University, UNHCR et OIM, 2017).

Les sources de données administratives, telles que le nombre de visas humanitaires (par exemple aux États-Unis, au Brésil, en Équateur ou au Mexique) ou de permis de séjour (par exemple, en Argentine) accordés dans le contexte de catastrophes, peuvent fournir des informations sur les déplacements et mouvements transfrontaliers par rapport aux phénomènes environnementaux de manière plus générale.

La Matrice de suivi des déplacements de l’OIM (DTM par ses sigles en anglais) est un système qui permet de suivre et d’observer la mobilité de la population et les déplacements liés à des catastrophes. Les données qui peuvent être reparties par genre et par sexe sont recueillies, traitées et diffusées de façon régulière afin d’améliorer la compréhension des mouvements et des besoins changeants des populations déplacées et des migrants, sur place ou pendant le voyage, avant, pendant et après une catastrophe. Les données sont présentées sur le portail de données de la Matrice de suivi des déplacements (DTM). Une étude sur la manière dont les pratiques DTM actuelles collectent des données sur la mobilité humaine dans le contexte de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et des catastrophes, et tire également des recommandations sur la manière d'améliorer les outils et pratiques actuels. Les recommandations comprennent l'amélioration de l'orientation de certaines questions DTM et l'augmentation du nombre d'options disponibles pour les répondants afin de fournir des données plus granulaires sur le lien entre migration, environnement et climat (OIM, 2020).

Le « Transhumance Tracking Tool » (TTT) de la DTM est un outil développé par l'OIM pour suivre les mouvements de transhumance et collecter les alertes liées aux conflits agro-pastoraux, afin de les prévenir et de les atténuer.

Les nouvelles sources de données sont par exemple des sources associées aux téléphones portables, telles que les enregistrements des données de communication téléphonique. Les données volumineuses générées par les utilisateurs de téléphone portable avant et après les catastrophes, comme le séisme de 2010 en Haïti (Bengtsson et al., 2011) et plusieurs typhons aux Philippines et au Bangladesh (Lu et al., 2016), permettent de savoir où les personnes déplacées se sont rendues et de leur fournir une aide humanitaire rapide et ciblée ou de comprendre les mouvements internes (Laczko et Rango, 2014 ; GMG, 2017). Elles peuvent permettre de recueillir des données quantitatives complémentaires sur les mouvements à petite échelle et sur les schémas saisonniers liés à l’adaptation aux catastrophes et changements environnementaux dont il est difficile de rendre compte à l’aide d’outils classiques d’enquête sur les ménages (Lu et al., 2016). D’autres projets visent à exploiter les sources de données volumineuses, telles que les images satellitaires ou les données de réseaux sociaux, afin d’identifier rapidement les facteurs de stress environnemental qui pourraient entraîner des déplacements (voir par exemple Isaacman et al., 2017).

De nombreux projets de recherche se sont employés et s’emploient à recueillir de nouvelles données sur les liens entre l’environnement et la mobilité humaine, mais rarement à l’aide d’une approche comparative. On peut citer trois exceptions notables. Premièrement, le projet Migration, environnement et changement climatique : données à l’usage des politiques (MECLEP), mis en œuvre par l’OIM et six partenaires de recherche entre 2014 et 2017 et financé par l’UE, a permis de mener une étude comparative quantitative et qualitative de six pays (République dominicaine, Haïti, Kenya, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Maurice et Viet Nam). La méthodologie mise au point aux fins du projet pourrait aisément être appliquée à d’autres pays.

Deuxièmement, le projet sur les changements climatiques et les migrations dans le Pacifique porté par l’OIT, la CESAP et le PNUD visait les Tuvalu, Nauru et Kiribati. L’Institut pour l’environnement et la sécurité humaine de l’Université des Nations Unies (UNU-EHS par ses sigles en anglais) a publié des conclusions décrivant les impacts des changements climatiques sur ces États insulaires du Pacifique.

Troisièmement, le projet HABITABLE est un projet financé par l'UE (2020-2024) visant à faire progresser de manière significative notre compréhension des liens actuels entre les impacts climatiques et les modèles de migration et de déplacement, et à mieux anticiper leur évolution future. Dirigé par l'Observatoire Hugo, le projet rassemble 21 partenaires de 18 pays et se concentre sur quatre régions : Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe et Asie du Sud-Est.

Sources de données secondaires et recherche:

L’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC par ses sigles en anglais) rassemble depuis 2008 des données sur les déplacements internes dans le contexte de catastrophes dans le monde à l’aide de sa base de données mondiale sur les situations de déplacement interne (GIDD par ses sigles en anglais) en ligne. Les estimations reposent sur des informations fournies par les autorités nationales, les organismes des Nations Unies tels que l’OIM, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les organisations non gouvernementales et, en particulier, les comptes rendus des média. Les chiffres sont publiés dans le Rapport mondial annuel sur les déplacements internes (GRID par ses sigles en anglais), qui couvre également les déplacements internes dus aux conflits et à la violence. L’Observatoire des situations de déplacement interne met au point des méthodes en vue de recenser et d’évaluer les futurs risques de déplacements liés à des catastrophes, et commence à rassembler des données sur les déplacements transfrontaliers.

Le projet HELIX, sur les impacts climatiques majeurs et évènements extrêmes (High-End Climate Impacts and Extremes) a produit des travaux de recherches sur les impacts climatiques et l’adaptation face à divers scénarios de réchauffement climatique(2,4 et 6 degrés Celsius), à l’aide d’analyses prédictives. Les migrations humaines ont été prises en compte dans ces études d’impact. Le récent rapport intitulé Groundswell : se préparer aux migrations climatiques internes (Groundswell : Preparing for internal climate migration, Rigaud et al., 2018) a développé un modèle de la future répartition de la population en 2050 dans trois régions (Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Amérique latine) si aucune mesure n’est prise.

La base de données CLIMIG, qui réunit des études de nature qualitative ainsi que quantitative sur la migration environnementale , a été élaborée par l’Université de Neuchâtel (Suisse).

Le Portail sur la migration environnementale de l’OIM comprend une base de données de recherche consultable, initialement basée sur le document intitulé Les gens en mouvement dans un climat en évolution : Une bibliographie (People on the Move in a Changing Climate: A Bibliography), publié par l’OIM en collaboration avec l’Université de Neuchâtel. La base de données renferme également des évaluations nationales en matière d’environnement et migrations publiées par l’OIM.

Le groupe de travail thématique sur le ‘changement environnemental et les migrations’ de l’Alliance mondiale pour le savoir sur les migrations et le développement (KNOMAD, par ses sigles en anglais) a publié une bibliographie annotée concernant la migration environnementale et élaboré un référentiel relatif aux réinstallations planifiées assortie de nombreux exemples d’études de cas (Université de Georgetown, HCR et OIM, 2017).

Le premier « Atlas des migrations environnementales » a été élaboré conjointement par l’OIM et Sciences Po Paris (et publié par les Presses de Sciences Po en 2016). Cette publication réunit pour la première fois les connaissances existantes sur les liens entre migrations et changement environnemental, qu’elle expose au moyen de cartes détaillées, de diagrammes et d’études de cas.

L’Observatoire Hugo de l’Université de Liège (Belgique) se consacre à la recherche sur les changements environnementaux et les migrations.

La plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (qui fait suite à l'initiative Nansen) fournit un ensemble de données mondiales comprenant les résultats préliminaires de plus de 400 cas de relocalisation planifiée. Dernière mMis à jour en 2021, il présente des caractéristiques telles que la localisation géographique, la configuration spatiale, le risque principal et l'état d'avancement des relocalisations planifiées.

Back to topPoints forts et limites des données

Au cours de la dernière décennie, d’importants progrès ont été réalisé en matières de méthodologies et collecte de données. Des chercheurs universitaires et des organismes spécialisés s’emploient à améliorer les méthodologies aux fins d’études comparatives entre pays ou régions, travaillent sur des modèles basés sur des agents et de simulateurs multifactoriels conçus pour prévoir les tendances futures (par exemple, la modélisation des déplacements dus à la sécheresse, Ginnetti et Franck, 2014, ou le modèle des risques de déplacement dans le monde de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC’s Global Displacement Risk Model), axé sur les catastrophes soudaines à partir des destructions d’habitations), ainsi que l’identification des zones à risque par le recoupement des données environnementales et sociales. Tous ces travaux peuvent contribuer grandement à l’amélioration des données actuelles et des projections des tendances migratoires environnementales, afin de mieux éclairer les politiques et les interventions.

Nouvelles sources de données: les données volumineuses offrent des possibilités qu’il est possible de renforcer en vue d’estimer l’ampleur des mouvements dans des contextes de catastrophe ou d’une détérioration de l’environnement. Ces nouvelles méthodes peuvent combler les lacunes des données de série chronologique, indiquer le point de départ et la destination des personnes qui se sont déplacées, et améliorer l’actualité de ces informations. Dans certains cas, ces nouvelles méthodes pourraient être utilisées en vue d’informer des alertes précoces vitales. Parallèlement, la protection de la confidentialité et des considérations éthiques doivent être respectées.

Néanmoins, des difficultés subsistent.

- Il est difficile de distinguer les cas dans lesquels le facteur environnemental est le principal déclencheur des migrations , ou il s’il s’agit plutôt d’autres facteurs ou d’une combinaison de plusieurs facteurs: dans la plupart des cas, les facteurs environnementaux sont étroitement liés aux facteurs socioéconomiques, politiques, démographiques, culturels et personnels qui entraînent ou préviennent la mobilité (Laczko et Aghazarm, 2009 ; Foresight, 2011), ce qui rend difficile la collecte de données au-delà des catastrophes à apparition subite suivies d’évacuations. Pour des raisons méthodologiques, les informations sur les personnes qui se déplacent en conséquence de phénomènes plus progressifs, que l’on appelle phénomènes à évolution lente, tels que l’élévation du niveau de la mer ou la salinisation, sont rares.

- Les données les plus détaillées disponibles ne suivent pas la duration des déplacements: grâce au travail de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), les données sur les déplacements internes par suite des catastrophes naturelles sont disponibles pour presque tous les pays. Cependant, l’utilisation de définitions divergentes par les fournisseurs de données et un manque de communication d’informations par les pays continuent de poser problème, raison pour laquelle les comptes rendus des medias constituent une source importante en ce qui concerne les phénomènes visés dans les estimations. Les chiffres estimées d'IDMC correspondent aux nouveaux déplacements au cours d’une année civile (et, depuis 2019, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par des catastrophes à la fin de l’année), mais ne prend pas en compte la durée du déplacement des personnes, leur retour chez elles ou leur réimplantation ailleurs, ni les personnes qui ne sont pas hébergées dans des camps ou qui subissent des déplacements à long terme, ou « situations de déplacement prolongé », d’une année sur l’autre. La collecte de données sur les mouvements transfrontaliers après une catastrophe ne fait que débuter, et est limitée à des études de cas localisées (IDMC, 2018). Des recherches approfondies sur les déplacements liés à une catastrophe reçoivent l’appui du Groupe de Travail sur les Données et les Connaissances de la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, Pilotée par les États (Data and Knowledge Working Group of the State-led Platform on Disaster Displacement).

- Sous-déclaration: La qualité et la disponibilité des données sur les déplacements varient d’un pays à l’autre et d’un phénomène à l’autre : les phénomènes à petite échelle ou les catastrophes survenant dans des régions isolées et marginalisées ne sont pas suffisamment communiqués et, par conséquent, n’apparaissent pas dans les estimations agrégées disponibles (IDMC, 2017 : 98 ; IDMC, 2018).

- Peu d’informations sur les liens entre conflits et déplacements en cas de catastrophes: dans les cas où les conflits sont lié à des catastrophes, il existe un manque d’informations sur les mouvements, en particulier sur les antécédents des déplacements qui pourraient éclairer les prévisions futures (les données de l’IDMC, par exemple, ne sont disponibles que depuis 2008, mais incluent les chiffres relatifs à la sécheresse depuis 2017).

- Des ensembles de données complets sur la migration environnementale ou la réimplantation planifiée sont nécessaires: les données sur la migration environnementale et les réimplantations planifiées se sont améliorées ces dernières années, avec la réalisation d’un nombre croissant d’études dans les zones touchées. Les bases de données de recherche listées ci-dessus constituent des outils importants, qui offr aperçu des informations disponibles existantes. Cependant, des données quantitatives, longitudinales, ventilées et géoréférencées comparables sont nécessaires pour évaluer la mesure dans laquelle les différentes formes de mobilité peuvent constituer une stratégie d’adaptation bénéfique et quels sont les risques potentiels qu’il convient de réduire. Les enquêtes existantes portent majoritairement sur les liens entre les migrations et l’environnement en tant que facteur, et sont pour la plupart de nature qualitative. Des informations supplémentaires sont requises quant aux impacts de ces mouvements sur l’adaptation aux changements environnementaux et climatiques.

- Peu de données sur les populations prises au piège: certaines populations touchées par la détérioration de l’environnement et les catastrophes peuvent ne pas être en mesure de se déplacer par manque de ressources financières ou de réseaux sociaux. Alors que ces populations sont extrêmement vulnérables, les données permettant d’éclairer les interventions et la protection sont rares.

- De meilleures analyses prédictives sont nécessaire: dans le cadre de la prévision des tendances futures, le manque de communication entre les communautés des sciences de l’environnement et des sciences sociales constitue un obstacle supplémentaire, alors que la recherche sur la migration environnementale profiterait grandement de recherches multidisciplinaires et d’une meilleure intégration des données climatiques et démographiques.

lectures supplÉmentaires

Back to top