Gender und Migration

Die Motive und Folgen menschlicher Mobilität sind durch verschiedene Faktoren geprägt, wie z. B. allgemein anerkannte Regeln, die auf geenderspezifischen Erwartungen, ethnischer Zugehörigkeit, Ethnie, Alter und gesellschaftlichem Status basieren. Man kann argumentieren, dass von diesen Faktoren Gender die größten Auswirkungen auf die Migrationserfahrungen von Frauen, Männern, Mädchen, Jungen und Personen hat, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und intersexuell (LGBTI) identifizieren. So kann die Einbeziehung geschlechtsspezifischer Erwägungen in Politikgestaltung und -planung dazu beitragen, die soziale und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der oder des Einzelnen zu stärken und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Wenn solche Erwägungen nicht einbezogen werden, können weitere Risiken und Gefährdungen entstehen und Ungleichheiten aufrechterhalten oder verstärkt werden.

Der Globale Pakt für Migration und die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten fordern, dass mehr Migrationsdaten nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselt werden. Beide erkennen an, dass geschlechtsspezifische Daten die Identifizierung und Analyse spezifischer Gefährdungen und Kapazitäten von Frauen und Männern ermöglichen und somit Lücken und Ungleichheiten aufdecken. Anhand dieser Daten kann zudem analysiert werden, wie Geschlechternormen die Erfahrungen von Frauen und Männern in Migrationsprozessen beeinflussen können und wie deren Erfahrungen wiederum Geschlechternormen verändern können. Obgleich es wichtig ist, die Erfahrungen von Frauen und Mädchen zu berücksichtigen, die manchmal nicht einbezogen oder ausreichend erkannt werden, ist es ebenso wichtig, auch die Erfahrungen von Männern, Jungen und LGBTI-Personen zu berücksichtigen, die während verschiedener Migrationsprozesse ebenfalls Formen geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gefährdungen erfahren.

Definition

Zu den Schlüsselbegriffen und Konzepten, die sich auf Geschlecht und Migration beziehen, gehören:

Nach Angaben des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE), sind geschlechtsspezifische Daten „sämtliche personenbezogenen Daten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind. Die Geschlechterstatistik stützt sich auf diese geschlechtsspezifischen Daten und spiegelt die Realitäten des Lebens von Frauen und Männern sowie politische Fragen im Zusammenhang mit dem Geschlecht wider“ (EIGE, 2017).

Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge bezieht sich das Gender „auf die sozial konstruierten Rollen und Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Verhaltensweisen, Werte, die relative Macht und Einflussmöglichkeiten, die den Menschen aufgrund ihres zugewiesenen Geschlechts von der Gesellschaft zugeschrieben werden. Das Geschlecht ist relational und bezieht sich nicht nur auf Frauen, Männer oder andere Geschlechtergruppen, sondern auch auf die Beziehung untereinander. Obwohl die Vorstellungen von Geschlecht in jeder Kultur tief verwurzelt sind, sind sie auch im Laufe der Zeit veränderbar und weisen große Unterschiede innerhalb und zwischen den Kulturen auf“ (IOM, 2015).

Der Agentur zur Gleichstellung und Stärkung der Stellung der Frauen der Vereinten Nationen (UN Women) zufolge, „[bezieht sich] auf die Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften, die eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt für Männer und Frauen als angemessen betrachtet. Neben den sozialen Eigenschaften und Möglichkeiten, die mit dem Mann- und Frausein verbunden sind, und den Beziehungen zwischen Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen, bezieht sich Gender auch auf die Beziehungen zwischen Frauen und Männern. Diese Eigenschaften, Möglichkeiten und Beziehungen sind sozial konstruiert und werden durch Sozialisationsprozesse erlernt (Glossar des UN Women Training Centre, n.d.).

Es gibt mehrere maßgebliche Konzepte wie Geschlechtergleichstellung und geschlechtsspezifische Gewalt, die im Bereich der Migration häufig diskutiert werden.

Nach dem Glossar LGBTI der IOM, bezieht sich die geschlechtsspezifische Identität „auf die tief empfundene innere und individuelle Geschlechtererfahrung einer Person, die dem Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, oder dem Geschlecht, das ihr von der Gesellschaft zugeschrieben wird, entsprechen kann oder auch nicht. Dazu gehört das persönliche Körpergefühl was einen Wunsch nach Veränderung des Aussehens oder Körperfunktionen durch medizinische, chirurgische oder andere Mittel beinhalten kann.“ (Glossar LGBTI der IOM, 2020).

Wesentliche Trends

Der Anteil weiblicher Migrantinnen hat sich in den letzten 60 Jahren nicht wesentlich verändert. Es migrieren jedoch mehr Frauen eigenständig, auf der Suche nach Arbeit, aus Bildungsgründen sowie als weibliches Familienoberhaupt. Trotz dieser Verbesserungen können weibliche Migrantinnen immer noch einer stärkeren Diskriminierung ausgesetzt sein, sind anfälliger für Misshandlungen und können im Vergleich zu männlichen Migranten in ihrem Gastland nicht nur als Migranten, sondern zudem als Frauen diskriminiert werden. Allerdings sind auch männliche Migranten während des Migrationsprozesses von Gefährdungen betroffen. Daher können geschlechtsspezifische Daten zur Migration eine größere Gleichstellung fördern und Chancen für benachteiligte Gruppen bieten.

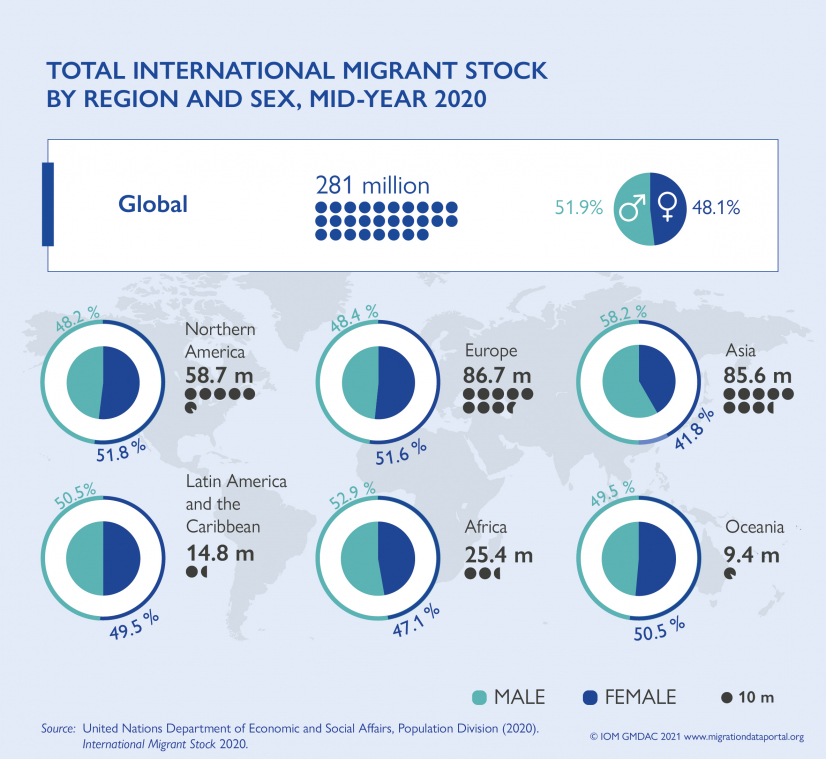

Weltweit

Zur Jahresmitte 2020 machten weibliche Migrantinnen weltweit etwas weniger als die Hälfte, 135 Millionen oder 48,1 Prozent, allerinternationaler Migrant:innen aus (UN DESA, 2020). Der geschätzte Anteil der weiblicher Migrantinnen ist von 49,4 Prozent im Jahr 2000 auf 48,1 Prozent im Jahr 2020 gesunken, während der Anteil männlicher Migranten von 50,6 Prozent im Jahr 2000 auf 51,9 Prozent im Jahr 2020 gestiegen ist (ebd.).

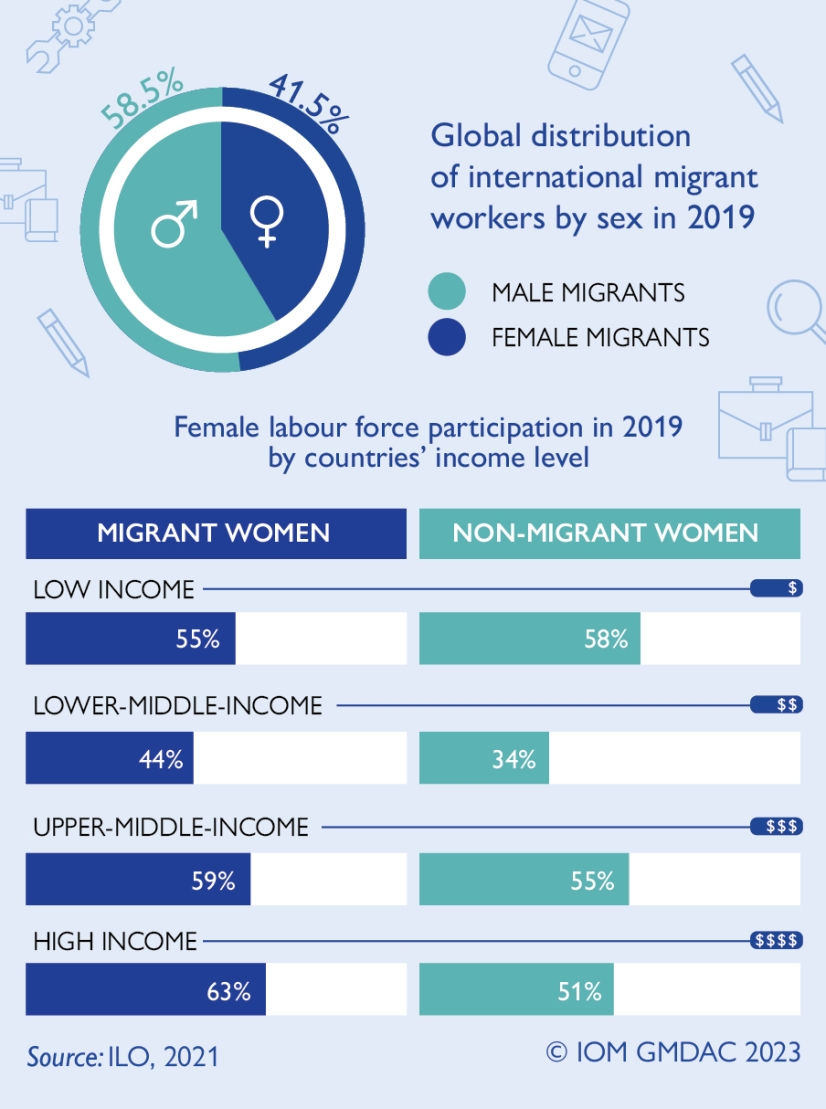

Der etwas höhere Anteil von Männern an internationalen Bestand an Migrant:innen spiegelt sich auch im Anteil der Wanderarbeitnehmer:innen wider. Im Jahr 2019 gab es mehr männliche Wanderarbeitnehmer, 99 Millionen oder 58,5 Prozent, als weibliche, 70 Millionen oder 41,5 Prozent (ILO, 2021). Unter den internationalen Migrant:innen im Jahr 2019 stellten Frauen einen geringeren Anteil (47,9 %) und hatten im Vergleich zu Männern eine relativ niedrigere Erwerbsquote (59,8 % gegenüber 77,5 %) (ebd.).

Beim Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Wanderarbeitnehmer:innen gab es beträchtliche regionale Unterschiede. Im Jahr 2019 machten Frauen in Nord-, Süd- und Westeuropa mehr als 50 Prozent aller Wanderarbeitnehmer:innen aus, während der Anteil in den arabischen Staaten unter 20 Prozent lag (ILO, 2021). Obwohl die Erwerbsbeteiligung von weiblichen Migrantinnen niedriger war als die von männlichen Migranten, war die Erwerbsquote von weiblichen Migrantinnen in vielen Ländern höher als die von Nicht-Migrantinnen. In Ländern mit hohem Einkommen ist der Unterschied in der Erwerbsbeteiligung zwischen Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen mit 12 Prozentpunkten am größten, gefolgt von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (mit einem Unterschied von 10 Prozentpunkten) (ibid.).

Im Jahr 2021 machten Frauen und Mädchen 50 Prozent der Binnenvertriebenen (53,2 Millionen) und 48 Prozent der grenzüberschreitend vertriebenen Menschen (21,3 Millionen) aus (UNHCR, 2022).

Informationen über das Geschlecht liegen nur für ein Drittel der Personen (18.851 der fast 53.000 Personen) vor, die zwischen Januar 2014 und Dezember 2022 weltweit während der Migration ums Leben gekommen sind (Missing Migrants Project der IOM, 2023). Von diesen 18.851 Todesfällen von Migranten, für die Daten zum Geschlecht vorliegen, waren 30,2 Prozent Frauen. Diese Daten beziehen sich nur auf identifizierte weibliche Erwachsene und schließen Minderjährige aus, die in offiziellen Quellen oft nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden. Mehr als die Hälfte der verzeichneten Todesfälle von identifizierten weiblichen Migrant:innen ereignete sich während der Überfahrt auf dem Meer, wo die Überlebenschancen von Frauen überproportional niederiger sind, da sie oft schwanger waren oder ihre Kinder an Bord versorgten.

Asien und Afrika

Von Mitte 2000 bis 2020 stieg der geschätzte Bestand an internationaler männlicher Migranten in Asien deutlich um 89 Prozent auf 49,8 Millionen an, während der Anteil internationaler weiblicher Migrantinnen in Asien nur um 57 Prozent anstieg (UN DESA, 2020). Dieses Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage nach männlichen Wanderarbeitnehmern in den ölfördernden Ländern Westasiens gefördert. Der Anteil von Migrantinnen war 2020 sowohl in Asien (41,8 %) als auch in Afrika (47,1 %) deutlich geringer Mitte (UN DESA, 2020). Somit gab es in diesen Regionen deutlich mehr männliche internationale Migranten als weibliche internationale Migrantinnen. Zwischen 2000 und 2020 war der Anstieg des geschätzten Bestands internationaler weiblicher Migrantinnen in Afrika (69%) jedoch geringfügig höher als der Anstieg männlicher Migranten (68 Prozent) (UN DESA, 2020).

Europa und Nordamerika

Weibliche Migrantinnen machen etwas mehr als die Hälfte aller internationalen Migrant:innen in Europa und Nordamerika aus. Mitte 2020 erreichte der Anteil der Frauen an der Summe der internationalen Migranten 51,6 Prozent in Europa und 51,8 Prozent in (UN DESA, 2020). Der höhere Anteil weiblicher Migranten in diesen Regionen ist auf eine Kombination zweier Faktoren zurückzuführen: die Präsenz älterer Migranten in der Bevölkerung und die Tendenz zu einer längeren Lebenserwartung von weiblichen Migrant:innen im Vergleich zu männlichen Migranten.

Lateinamerika und Karibik

Mitte 2020 lag der Anteil weiblicher internationaler Migrantinnen (49,5 %) in diesen Regionen leicht unter dem Anteil der männlichen internationalen Migranten (UN DESA, 2020). Darüber hinaus stieg der Bestand an männlichen internationalen Migranten in der Jahresmitte 2000-2020 etwas schneller als der von weiblichen internationalen Migrantinnen (ebd.).

Ozeanien

Mit 50,5 Prozent war der Anteil der weiblichen Migranten am internationalen Migrantenbestand in Ozeanien zur Jahresmitte 2020 etwas höher als der der männlichen Migranten (UN DESA, 2020). In den zwei Jahrzehnten zwischen Mitte 2000 und Mitte 2020 stieg die geschätzte Zahl der weiblichen Migranten in Ozeanien etwas schneller als die der männlichen internationalen Migranten (ebd.).

Datenquellen

Daten über Gender und Migration werden getrennt für männliche und weibliche Migranten erhoben und analysiert. Obwohl nicht immer geschlechtsspezifische Daten erhoben werden, sind die wichtigsten Datenquellen, die nach Geschlecht aufgeschlüsselte migrationsbezogene Daten erheben, Volkszählungen, administrative Register und Stichprobenerhebungen wie Arbeitskräfteerhebungen sowie Befragungen über Einkommen und Lebensbedingungen. Die Daten aus diesen Datenquellen werden in Datenbanken zusammengefasst. Im Folgenden finden Sie die Datenbanken zur Migration, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind.

Weltweit

Die Abteilung für Bevölkerungsfragen innerhalb der Abteilung Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen (UN DESA) stellt mehrere Datensätze über den internationalen Bestand an Migrant:innen zur Verfügung und schlüsselt Daten nach Geschlecht, Alter und Herkunft auf. UN DESA veröffentlicht alle zwei Jahre Datensätze. Der neueste Datensatz über den internationalen Bestand an Migrant:innen wurde im Jahr 2020 veröffentlicht.

Die statistische Abteilung (ILOSTAT) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verfügt über eine Datenbank zu Schlüsselindikatoren für den Arbeitsmarkt (KILM auf Englisch). Diese Datenbank enthält Datensätze zur Arbeitsmigration, die nach drei Hauptthemen unterteilt sind: Bestand an internationalen Migrant:innen, Staatsbürger im Ausland und internationale Migrationsströme. Diese Themen enthalten Schätzungen der demografischen Bestände und Bewegungen sowie der Bestände und Bewegungen von Arbeitsmigrantinnen und -migranten und sind überwiegend nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselt. Die Datenbank liefert jährlich Statistiken zur Arbeitsmigration für alle Länder und Regionen der Welt.

Die ILO berichtet über „Globale Schätzungen zu Wanderarbeitnehmern“ aus den Jahren 2015 und 2018 und stellt Schätzungen über den Anteil der Arbeitsmigrantinnen und -migranten an der Gesamtheit der internationalen Migrant:innen zur Verfügung und hebt Regionen und Branchen hervor, in denen internationale Arbeitsmigrant:innen ansässig sind. Diese Schätzungen stellen auch demografische Merkmale der internationalen Arbeitsmigration dar. Der Bericht von 2015 konzentriert sich speziell auf den Anteil weiblicher und männlicher Arbeitsmigranten im Bereich der Haushaltsarbeit weltweit.

Die Datenbank der IOM zum Migrationsrecht bündelt Informationen zu internationalem Migrationsrecht und arbeitet sie umfassend aus. Sie fasst migrationsspezifische Instrumente einschließlich geschlechtsspezifischer Normen im Migrationskontext zusammen. Die Datenbank enthält relevante internationale, regionale und bilaterale Verträge, internationale und regionale Resolutionen, Erklärungen und andere Instrumente.

Die IOM und Polaris haben bestehende Daten zum Menschenhandel zusammengetragen und die Datenbank „Counter-Trafficking Data Collaborative“ (CTDC) eingerichtet. Sie enthält öffentlich zugängliche, anonymisierte Daten (43.741 Datensätze) über Menschenhandel, aufgeschlüsselt nach Gender und Alter.

BRIDGE ist ein Gender- und Entwicklungsforschungsdienst am Institut für Entwicklungsstudien, der sich für die Bedeutung einer Geschlechterperspektive bei der Armutsbekämpfung und der Förderung sozialer Gerechtigkeit in den Migrationsprozessen einsetzt. Neben anderen entwicklungsbezogenen Zielen konzentriert sich BRIDGE auf geschlechterspezifische Aspekte der Migration.

Asien

Das Regionalbüro für Asien und den Pazifikraum der ILO verfügt über eine Datenbank namens International Labour Migration Statistics (ILMS), die eine Vielzahl statistischer Quellen über internationale Migrant:innen und internationale Arbeitsmigrant:innen zusammenstellt. Sie generiert statistische Daten aus Volks- und Haushaltszählungen, Arbeitskräfteerhebungen, Haushaltserhebungen, Unternehmensbefragungen und Verwaltungsaufzeichnungen. Die ILMS-Datenbank präsentiert Datensätze über den internationalen Bestand an Migrant:innen, internationale Migrationsbewegungen und Staatsbürger im Ausland. Die Daten sind nach Geschlecht, Alter, Beschäftigungsstatus, Bildungsstand, Beruf, wirtschaftlicher Tätigkeit und Herkunft aufgeschlüsselt.

Europa

Die Gender Statistics Database, eine Datenbank des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) der Europäischen Union (EU), liefert statistische Daten zu zahlreichen Themen, einschließlich zur Migration aus der gesamten EU und darüber hinaus, auf Ebene der EU, der Mitgliedstaaten sowie auf europäischer Ebene. Sie enthält Schätzungen über den Bestand an Einwanderern, die internationale Wanderungsbewegungen sowie zu Migration und Bildung. Die Daten sind nach Geschlecht, Alter, Migrationsstatus und 55 weiteren migrationsspezifischen Indikatoren aufgeschlüsselt. Diese Datenbank wird von den Mitgliedstaaten verwendet, um die Strategie der Europäischen Kommission zur Gleichstellung der Geschlechter zu befolgen und ihre Fortschritte zu beobachten.

Daten über Bevölkerungsdemografie und Migration werden von Eurostat jährlich erhoben. Die Datenbank Bevölkerung (Demografie, Migration und Vorausschätzungen) verfügt über einen Datensatz zu Migrations- und Staatsbürgerschaftsdaten, der in drei große thematische Gruppen unterteilt ist: Einwanderung, Auswanderung sowie Erwerb und Verlust der Staatsbürgerschaft. Die Schätzungen sind meist nach Geschlecht, Altersgruppe, Staatsangehörigkeit, Geburtsland und Rang im Human Development Index aufgeschlüsselt.

Die Datenbank über Asyl und gesteuerte Migration von Eurostat basiert auf Daten, die von den Innenministerien der Mitgliedstaaten und den entsprechenden Einwanderungsbehörden erhoben werden. Die Datenbank enthält Daten über Asyl, Aufenthaltstitel und die Durchsetzung der Zuwanderungsgesetzgebung (EIL). Die Daten sind meist nach Geschlecht und Altersgruppen aufgeschlüsselt.

Die Migrationsstatistik der OECD enthält Datenbanken über Einwanderer in OECD-Ländern (DIOC) und Nicht-OECD-Ländern (DIOC-E). Diese Datenbanken enthalten Daten über mehrere demografische und arbeitsmarktbezogene Merkmale der Bevölkerung von 32 OECD-Mitgliedstaaten und 68 Nicht-Mitgliedern. Die thematischen Datensätze dieser Datenbank sind nach sieben Kernvariablen gegliedert: Gender (männlich/weiblich), Alter, Aufenthaltsdauer, Arbeitsmarktergebnisse, Studienfach, Geburtsland und Bildungsabschluss. Die Daten basieren auf Volkszählungen aus der Runde im Jahr 2000.

Die Datenbank Gender, Institutions and Development (GID-DB) der OECD enthält vergleichende Daten über geschlechtsspezifische Diskriminierung in sozialen Einrichtungen wie rechtliche, kulturelle und traditionelle Verfahren und umfasst mehr als 170 Länder für das Jahr 2023. Die Datenbank besteht aus Variablen wie gesetzlichem Heiratsalter, nteil von Frühehen, elterlicher Autorität während der Ehe und nach der Scheidung, Gewalt gegen Frauen, reproduktiven Gesundheit, Beschneidung von Frauen und anderen geschlechtsspezifischen Themen. Diese Datenbank enthält Datensätze über den Social Institutions and Gender Index (SIGI), der misst inwieweit soziale Einrichtungen diskriminierend sind und um die wesentlichen Treiber von Geschlechterungleichheit und deren Auswirkungen auf die Möglichkeiten zur Stärkung der Stellung der Frauen aufzuzeigen. Dieser Datensatz enthält 21 Variablen diskriminierender sozialer Einrichtungen, die in fünf Teilindizes zusammengefasst sind, wie z. B. diskriminierende Familiengesetze, eingeschränkte körperliche Gesundheit, Bevorzugung der Söhne, eingeschränkte Bürgerrechte und eingeschränkte Ressourcen/Vermögenswerte.

Durch die Aufschlüsselung und Analyse der Daten nach den Variablen „weibliche“ und „männliche“ Migranten erstellen die Forscher umfassende Migrationsstatistiken über diese beiden verschiedenen Gruppen. Um die während des Migrationsprozesses auftretenden geschlechtsspezifischen Muster besser zu verstehen, sind jedoch qualitativ höherwertige Studien und die Einbeziehung spezifischer relevanter Fragen in die Befragungen erforderlich, damit man die Machtungleichgewichte bei Migrationsentscheidungen, auf den Arbeitsmärkten, bei der Ausführung und Nutzung von Überweisungen sowie die Auswirkungen der Migration auf die sozialen Beziehungen in den Haushalten und Gemeinschaften, die eine Abwanderung erleben, aufzeigen kann.

Back to topStärken und Schwächen der Daten

Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten sind äußerst wichtig, um falsche Geschlechterstereotypen infrage zu stellen, wie z. B. nur Frauen als schutzbedürftige Migrantengruppe zu benennen. Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Informationen liefern auch ein besseres Verständnis für die geschlechtsspezifische Dimension der Migration. Die oben aufgeführten Datenquellen liefern meist aufgeschlüsselte Daten über männliche und weibliche Migrant:innen, mit denen die Nutzer Unterschiede und Ungleichheiten zwischen diesen beiden Gruppen aufzeigen können. Anschließend können diese besonderen Datenquellen dazu beitragen, die Chancengleichheit von Migrant:innen zu gewährleisten. Durch die Nutzung geschlechtsspezifischer Datenquellen können politische Entscheidungsträger effektive Programme initiieren, die auf soliden, genauen und zuverlässigen Daten basieren. Dennoch gibt es einige Einschränkungen bei den vorhandenen Daten und Datenquellen:

Es werden nicht immer Daten erhoben, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind, insbesondere in bestimmten Zusammenhängen wie z. B. bei Vertreibungen. So liefert beispielsweise die Global Internal Displacement Database (GIDD) nur eine begrenzte Anzahl von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten über Binnenvertreibungen, da die Daten nicht nach Geschlecht, sondern nach Haushalten erhoben werden. Ebenso werden die Daten über den Tod von Migrant:innen nur selten nach Geschlecht aufgeschlüsselt, da sie stark von der Identifizierung der Toten abhängen (IOM, 2017). Es gibt noch weitere Gründe, warum die Daten selten nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden. Einige Behörden verfügen über zu geringe Kapazitäten im Bereich Statistik, um detailliertere Daten zu liefern, sind nicht bereit, Daten zu erheben und aufzuschlüsseln und/oder wollen die Privatsphäre von Migrantinnen und Migranten nach dem Tod schützen und veröffentlichen daher nur aggregierte Daten.

Die Datenerhebung und die Definition des Genders sind nicht immer umfassend genug: Die Erhebung von Daten auf nationaler Ebene sollte eine Methodik der Gleichstellung (Gender Mainstreaming) beinhalten, um die Erfahrungen von Menschen zu erfassen, die sich als etwas anderes als männlich oder weiblich identifizieren. Dies wird nicht immer gewährleistet. Darüber hinaus sollte die Definition des „Gender“, das zuweilen mit Geschlecht gleichgesetzt wirdoder sogar mit weiblichen Migranten gleichgesetzt wird, umfassender sein, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen, Männern und Personen, die zur Gruppe der LGBTI gehören, einzubeziehen.

Analysen haben ihre Grenzen, da einige Herausgeber von Daten diese nicht nach Geschlecht aufschlüsseln. So enthält beispielsweise die Migrationsdatenbank der Weltbank, die unter anderem Daten zu Geldtransfers von Migranten und Migrantinnen enthält, meist nach Geschlecht zusammengefasste Daten, was es schwierig macht, geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Ausgrenzung zu ermitteln. Darüber hinaus verzerren diese begrenzten Daten oft die Realität und bergen das Risiko, die Migrationserfahrungen von Frauen/Mädchen und deren Folgen mit denen von Männern gleichzusetzen. So wird es schwierig, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Geldtransfers, Geldbeträgen, Häufigkeit, Kanälen, Gründen und vielem mehr festzustellen.

Trotz Versuchen, Migrationsdaten nach sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität aufzuschlüsseln, passiert das nur selten: „Niemanden zurücklassen“ lautet das Kernprinzip der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung für das Jahr 2030. Eine der am stärksten stärksten gefährdeten und marginalisierten Gruppen, die nicht „zurückgelassen“ werden sollten, sind Personen, die sich als LGBTI identifizieren. Die Herausgeber von Migrations- und Geschlechterstatistiken sollten daher Variablen wie Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung einbeziehen, um Daten über die Erfahrungen und Ungleichbehandlungen von LGBTI in Migrationsprozessen zu erheben. Diese besondere Aufschlüsselung sollte jedoch die Sicherheit und das Wohlergehen der LGBTI in Ländern und Regionen nicht gefährden, in denen es diskriminierende Gesetze und Richtlinien gibt und voreingenommene landestypische Regeln gelten.