Traite d’êtres humains

Les questions de traite d'êtres humains est complexe et dynamique, se déroulant dans une grande variété de contextes et difficiles à détecter. L'un des plus grands défis dans l'élaboration de réponses ciblées contre la traite et la mesure de leur impact est le manque de données fiables et de qualité concernant l'ampleur de la traite d'êtres humains et au profil des victimes.

La nécessité d'améliorer la réponse internationale à la traite d'êtres humains et d'un engagement à son éradication est illustrée par son inclusion dans les objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies et le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. L'éradication de la traite d'êtres humains est directement mentionnée dans les cibles 5.2, 8.7 et 16.2 des ODD. Le 1er objectif du Pacte prévoit la collecte et l'utilisation de données précises et désagrégées comme base pour des politiques fondées sur des preuves. En outre le 10e objectif du Pacte appelle à des mesures spécifiques pour "prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le cadre des migrations internationales".

Définition

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants définit ainsi la traite des personnes :

- L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (Article 3, paragraphe a)).

Le Protocole indique en outre que le consentement d’une victime de la traite ne peut être considéré lorsqu’il a été obtenu de manière abusif:

- Le consentement d’une victime de la traite des personnes envisagée à l’exploitation, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, n’est pas considéré lorsque l’un des quelconque moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé (Article 3, paragraphe b)).

En ce qui concerne les enfants victimes de la traite, le Protocole précise qu’en raison de leur vulnérabilité, il est impossible aux enfants de consentir, quelque soit les moyens utilisés:

- Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même si aucun des moyens énoncés à l’alinéa du présent article (Article 3, paragraphe c)) n’a été utilisés.

- Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. (Article 3, paragraphe d)).

En 2020, le nombre total de victimes de la traite détectées dans le monde par United Nations Office on Drugs and Crime (l'UNODC pour son sigle en anglais) a diminué pour la première fois en vingt ans, la pandémie ayant limité les possibilités des trafiquants et leur détection (UNODC, 2023). Par rapport à 2019, le nombre total de victimes détectées en 2020 a diminué de 11 pour cent. Outre les possibilités limitées de traite et de détection, cette diminution pourrait également être due au fait que certaines formes de traite - comme l'exploitation sexuelle - qui evoluent en terrain caché. Au niveau mondial, la détection des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle a diminué de 24 pour cent en 2020 par rapport à 2019. Cela peut être dû à la fermeture de lieux publics pendant la pandémie, où l'exploitation sexuelle a souvent lieu (ibid).

Le Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) de l'OIM est le premier centre de données mondial sur la traite des êtres humains, publiant des données harmonisées fournies par des d'organisations de lutte contre la traite des êtres humains du monde entier. L'ensemble de données du CTDC combine les données de tous les contributeurs de données du CTDC (OIM, Polaris, RecollectiV, A21, et l'Observatoire portugais sur la traite des êtres humains (OTSH)) et est soumis à deux étapes de dépersonnalisation.

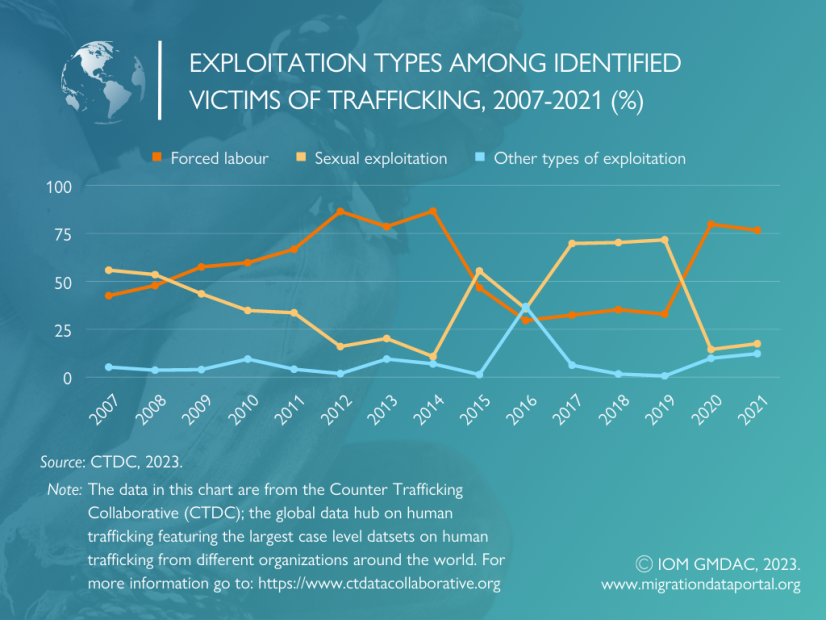

Selon l'ensemble des données du CTDC, la proportion de cas identifiés de traite à des fins de travail forcé est généralement plus élevée que la traite à des fins d'exploitation sexuelle. La part des cas identifiés de traite à des fins de travail forcé a augmenté entre 2007 et 2014, diminué entre 2014 et 2019 et de nouveau augmenté entre 2019 et 2021. La part des cas identifiés de traite à des fins d'exploitation sexuelle a diminué entre 2007 et 2014, augmenté entre 2014 et 2019 et diminué entre 2019 et 2021. À l'instar des données de l'ONUDC, les données du CTDC révèlent des différences régionales dans la proportion de personnes victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et de travail forcé.

En raison de la nature cachée de la traite des êtres humains et du fait que les données du CTDC ne sont disponibles que là où les partenaires opèrent, les observations sont fortement corrélées aux efforts opérationnels.

Une grande partie des victimes identifiées sont des femmes, et la traite des êtres humains avait auparavant tendance à être considérée comme un crime affectant principalement les femmes qui sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Au fil du temps, un pourcentage plus élevé d'hommes et de garçons a été identifié, car il a été reconnu que les hommes peuvent également être vulnérables à de nombreuses formes de traite des êtres humains, y compris l'exploitation sexuelle, et l'identification de ces cas s'est améliorée.

Les données du CTDC jusqu'en 2018 montrent également des différences dans les itinéraires empruntés par les victimes de la traite. Près de 80 pour cent des trajets internationaux de traite des êtres humains passent par des points de contrôle frontaliers officiels, tels que les aéroports et les points de contrôle frontaliers terrestres. Les victimes de l'exploitation du travail sont plus susceptibles de passer par des points de contrôle frontaliers officiels, tandis que les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle sont plus nombreuses à franchir les frontières en passant par des lieux dépourvus de points de contrôle frontaliers officiels. Il s'agit notamment d'itinéraires irréguliers, tels que ceux qui traversent la mer ou le pays. Les enfants sont également plus susceptibles que les adultes d'être victimes de la traite via des itinéraires qui n'ont pas de points de contrôle frontaliers officiels.

Plus de la moitié des victimes identifiées par les partenaires du CTDC ont moins de 26 ans. Près d'un quart d'entre elles sont des enfants. Parmi les groupes d'âge indiqués ci-dessus, les victimes les plus nombreuses ont entre 30 et 38 ans, suivies du groupe de 9-17 ans.

Sources de données

Les principales sources de données sur la traite d’êtres humains dans le monde reposent sur les informations fournies par les victimes identifiées. Ces données sont généralement recueillies par divers acteurs, dont les autorités chargées du respect de la loi, les autorités judiciaires et les organisations non gouvernementales qui fournissent une protection et une assistance aux victimes.

Plusieurs agences des Nations unies et organisations internationales non gouvernementales (ONG) ont collaboré pour produire des sources de données sur les profils des victimes de la traite des êtres humains, sur la prévalence de la traite des êtres humains et sur les phénomènes connexes tels que le travail forcé et le mariage forcé.

Données opérationnelles sur les cas et profil des victimes

Lorsqu’ils protègent les victimes et leur fournissent des services, les acteurs de la lutte contre la traite recueillent souvent des données opérationnelles au niveau individuel. L’OIM fournit une assistance directe aux victimes de la traite depuis le milieu des années 1990 et aide environ 8 000 victimes chaque année dans le monde entier. À travers ses activités de gestion des cas, l’Organisation a constitué la plus grande base de données sur les victimes de la traite au monde, avec des informations sur plus de 156 000 cas individuels.

Les données opérationnelles provenant d’organisations de lutte contre la traite sont souvent extrêmement sensibles et concernent directement des personnes, ce qui soulève diverses préoccupations quant aux libertés publiques et à la confidentialité. Le risque d’identification des personnes concernées peut être élevé, et les conséquences graves. Si de nombreux gouvernements et organisations du monde entier recueillent des données sur des cas de traite d’êtres humains, il n’a pas été facile pour les parties prenantes externes d’avoir accès aux données ventilées, ou celles-ci n’ont pas été fréquemment échangées entre les acteurs concernés dans le passé en raison du caractère sensible de leur contenu, et des considérations relatives à la protection des données et à la confidentialité.

Pour surmonter ces difficultés, en 2017, l’OIM a rendu ses propres données publiquement disponibles en ligne, avec la Plateforme Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) de données relatives à la lutte contre la traite, ainsi que des données combinées provenant d’autres organisations majeures de lutte contre la traite possédant des jeux de données importants au niveau des cas individuels.

La Plateforme commune de données relatives à la lutte contre la traite

La Plateforme commune de données relatives à la lutte contre la traite est le premier pôle mondial de données sur la traite d’êtres humains, qui est alimenté par des organisations du monde entier. Le jeu de données qui en résulte est le plus important au monde de ce type, avec des informations sur plus de 156 000 cas individuels de traite d’êtres humains pouvant être visualisées sur tout le site, y compris au moyen d’une carte interactive. La version anonymisée et synthétisée de ce jeu de données peut être librement téléchargée. En mettant de telles données dans le domaine public, la Plateforme entend lever les obstacles au partage d’informations et doter les acteurs de la lutte contre la traite de données fiables et actualisées sur la traite d’êtres humains.

À mesure que de nouvelles données sont ajoutées par les partenaires, la Plateforme continuera à se développer, avec de nouveaux jeux de données provenant de divers acteurs de lutte contre la traite, et à diffuser des normes sur l’échange de données relatives à des cas de traite. En 2022, le CTDC a publié un ensemble de données sur les victimes et leurs récits sur les auteurs de violences, pour lequel l'OIM et Microsoft Research ont développé et affiné un algorithme afin de générer des données synthétiques à partir des dossiers sensibles des victimes de l'OIM.

La Plateforme commune de données relatives à la lutte contre la traite de l’OIM a surmonté de nombreux obstacles relatifs aux données, mais c'est la communauté de lutte contre la traite tout entière qui doit faire davantage d’effort pour s’entendre sur des normes et des méthodes communes d’échange de données et d’applicabilité. Les données ventilées au niveau des cas sont la source d’information la plus détaillée sur la traite d’êtres humains et doivent ainsi jouer un rôle vital dans toute analyse significative du phénomène.

Mécanismes nationaux d’établissement de rapports

Les rapports officiels sur les données administratives collectées par les pouvoirs publics (ou autres organismes centraux d’établissement de rapports) sur les cas de traite d’êtres humains dans le territoire placé sous leur juridiction nationale sont une autre source majeure d’informations sur la traite.

L’ONUDC mène des enquêtes auprès des gouvernements sur les victimes de la traite identifiées dans leur pays respectif pour le Rapport mondial sur les victimes de la traite des personnes, en utilisant un questionnaire commun comportant un ensemble standard d’indicateurs, puis agrège les résultats. Le rapport mondial le plus récent a été publié en 2022. De 2003 à 2021, cette opération a produit des données sur environ 450 000 victimes de la traite identifiées émanant de 141 gouvernements nationaux. Les données sont largement publiées sous forme de chiffres totaux, si possible ventilées en fonction de variables telles que le sexe, l’âge et le type d’exploitation. Outre les enquêtes auprès des gouvernements, l’ONUDC recueille des informations officielles, telles que les rapports de police disponibles dans le domaine public, et certaines informations provenant d’organisations intergouvernementales et d’ONG.

Estimation de la prévalence de la traite d’êtres humains

Il n’existe actuellement pas d’estimations mondiales ou régionales de la prévalence de la traite d’êtres humains.

Des estimations nationales ont été effectuées, notamment à partir de données administratives sur la traite des êtres humains :

- L'estimation multi-système (MSE pour son sigle en anglais) est la méthodologie utilisée pour estimer le nombre total de victimes de la traite (non identifiées et identifiées) au niveau national. Elles se fondent sur l’analyse des recoupements de multiples listes de cas de traite d’êtres humains fournies par différents acteurs de la lutte contre la traite, comme les ONG, les autorités chargées du respect de la loi, d’autres autorités et des organisations internationales. MSE dépend de l’existence de diverses bases de données de victimes de la traite d’êtres humains identifiés dans le pays de mise en œuvre. Un certain nombre d’autres critères techniques doivent aussi être opérés. Par exemple, il doit être possible pour plus d’une entité qui enregistre des données administratives d’identifier une victime de la traite de manière indépendante. Les chercheurs qui mettent au point la méthode ont estimé qu’elle pourrait être utilisée dans une cinquantaine de pays du monde entier. Des premières estimations ont déjà été effectuées dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Il existe relativement peu d’exemples d’estimations de formes d’exploitation apparentées:

- Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (Estimations mondiales de l’esclavage moderne de : Travail et mariage forcés) – Il s’agit de l’estimation mondiale de la prévalence des crimes de travail forcé et de mariage forcé liés à la traite d’êtres humains, publiée par l’Organisation internationale du Travail (OIT), OIM, et la Fondation Walk Free (WFF). Le rapport de 2022 estime que 50 millions de personnes ont été victimes d’esclavage moderne en 2021, dont environ 27,6 millions dans une situation de travail forcé et 22 millions supplémentaires dans le mariage forcé. Les données de l'ensemble de cas anonymes dy CTDC sur les victimes de la traite des êtres humains ont été utilisées pour estimer l'exploitation forcée du travail des enfants, l'exploitation sexuelle forcée à des find commerciales des adultes et l'exploitationn sexuelle à des fins commerciales des enfants.

- Estimating forced labour, forced recruitment and abductions in displacement contexts. L'OIM, l'OIT et le WFF ont fourni des estimations de la prévalence de diverses formes d'abus liés à l'esclavage, notamment le travail forcé, mariage forcé, recrutement forcé dans les groupes armés et la traite d’êtres humains parmi les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et leur famille au Nigeria, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Les trois pays ont été sélectionnés parce qu’ils comptent un nombre important de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et l’OIM mène des opérations humanitaires d’envergure et dispose de cadres d’échantillonnage appropriés. Le rapport NO ESCAPE: Assessing the relationship between slavery-related abuse and internal displacement in Nigeria, South Sudan, and the Democratic Republic of the Congo (PAS DE FUITE : Évaluation de la relation entre les abus liés à l'esclavage et les déplacements internes au Nigeria, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo), avec ses constatations, sa méthodologie et ses recommandations, sera publié au 2023.

- From Evidence to Action: Twenty years of IOM child trafficking data to inform policy and programming (Des preuves à l'action : Vingt ans de données de l'OIM sur la traite des enfants pour éclairer les politiques et les programmes). L'OIM a collaboré avec le Centre François-Xavier Bagnoud pour la santé et les droits de l'homme de l'Université de Harvard sur ce rapport publié en 2023. Le rapport présente de nouvelles perspectives sur la dynamique de la traite, notamment le fait que près de 50 pour cent des cas de traite d'enfants ont lieu dans le pays d'origine des victimes. Il montre également qu'aucune tranche d'âge, aucun sexe et aucune nationalité n'est à l'abri de la traite des enfants ; il s'agit d'un phénomène véritablement mondial. L'étude renforce la nécessité d'apporter des réponses fondées sur des données probantes.

- Economic Shocks and Human Trafficking Risks: Evidence from IOM's Victims of Human Trafficking Database. (Chocs économiques et risques de traite des êtres humains : Données probantes tirées de la base de données de l’OIM sur les victimes de la traite de personnes). L'OIM et la Banque mondiale (2022) vérifient que les chocs économiques sont des facteurs de risque importants qui augmentent la vulnérabilité à la traite des êtres humains. Le rapport montre que les vulnérabilités économiques dans les pays d'origine - en particulier celles causées par les chocs des prix mondiaux des produits de base - sont fortement corrélées positivement avec les cas observés de traite.

La traite dans les situations de crise humanitaire et de flux migratoires de grande ampleur

Les crises humanitaires telles que celles associées aux conflits ou aux catastrophes naturelles peuvent exacerber des situations de traite ou en faire apparaître de nouvelles. Si certaines formes de traite peuvent résulter directement de crises, comme les exploitations sexuelles opérées par les groupes armés ou le recrutement forcé d’enfants soldats, d’autres sont moins manifestes ; les trafiquants prospérant sur les pertes humaines, matérielles, sociales et économiques généralisées provoquées par les crises, et sur l’incapacité des familles et des communautés à se protéger elles-mêmes et leurs enfants.

L’OIM s’emploie à lutter contre la traite et à en protéger les victimes dans les situations de crise humanitaire. Pour répondre au besoin de données en vue d’une programmation fondée sur des éléments factuels dans ces endroits, l’OIM utilise sa Matrice de suivi des déplacements (DTM) pour recueillir régulièrement des données sur les risques et les problèmes relatifs à la traite d’êtres humains et à l’exploitation dans les situations de crise. En outre, l’OIM travaille également avec les partenaires qui produisent des estimations de la prévalence sur des aspects liés à la traite d’êtres humains.

Des données comportant des indicateurs sur la traite d’êtres humains sont régulièrement collectées depuis peu notamment à Cox’s Bazar au Bangladesh, dans le nord-est du Nigéria, en Ukraine, et dans les pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Les données recueillies lors de ces opérations peuvent être utilisées pour mieux comprendre les risques de traite, la vulnérabilité à l’exploitation et les lacunes de l’assistance, et pour définir les domaines qui nécessitent des investigations plus approfondies.

L’OIM, avec sa Matrice de suivi des déplacements, produit aussi des données primaires sur la vulnérabilité des migrants à la traite d’êtres humains, aux atteintes, à l’exploitation et à la violence sur différentes routes migratoires, par exemple sur les principales routes migratoires vers l’Europe. Des données comportant des indicateurs sur la traite sont recueillies dans des pays comme l’Italie, la Libye ou la Grèce. Des opérations similaires sont prévues dans d'autres pays.

Back to topAtouts et faiblesses des données

Données opérationnelles sur les cas et profil des victimes

La disponibilité de données sur les victimes identifiées de la traite dépend de divers facteurs, par exemple du fait que les organisations de lutte contre la traite soient ou non opérationnelles et capables de collecter ou de communiquer des données de manière méthodique dans un pays ou un lieu donné. La couverture des données n’est donc pas toujours totale. La présence de grandes quantités de données sur la traite d’êtres humains peut ne pas nécessairement signaler une prévalence supérieure, et une rareté de données dans certains contextes peut être due à un manque de réponses efficaces de lutte contre la traite. Les cas identifiés doivent plutôt être interprétés comme un échantillon de la population non identifiée de victimes. Cet échantillon peut être biaisé si certains types de cas de traite sont plus susceptibles d’être identifiés (ou rapportés) que d’autres. Même dans ce cas, l’étendue du biais est rarement connue, puisque la population non identifiée est par définition inconnue. Néanmoins, lorsqu’elles sont disponibles, ces données sont indispensables car elles fournissent des informations détaillées sur le profil et l’expérience des victimes, les formes de traite d’êtres humains et les auteurs.

Mécanismes nationaux d’établissement de rapports

Si les données des mécanismes nationaux d’établissement de rapports ne sont pas détaillées et ne sont généralement disponibles que sous forme d’agrégats de haut niveau, ce qui limite leur utilisation, ce sont elles qui ont la couverture géographique la plus étendue, si bien qu’elles fournissent des informations de référence utiles sur la traite d’êtres humains à l’échelle mondiale. En outre, en l’absence de données ventilées publiquement disponibles, les rapports officiels peuvent être la seule source de données sur les victimes identifiées disponibles dans un pays ou une région donné(e).

Estimation de la prévalence de la traite d’êtres humains

Des estimations nationales de la prévalence de la traite ont été produites dans plusieurs pays. Cependant, elles reposent souvent sur une modélisation de données administratives existantes réalisée à partir de cas identifiés et ne doivent donc être considérées que comme des estimations de référence élémentaires. Il a toujours été difficile de produire des estimations de la prévalence de la traite qui soient fondées sur la collecte de nouvelles données primaires, par exemple au moyen d’enquêtes. Cette difficulté s’explique par la définition juridique compliquée de la traite et par les problèmes éthiques que soulève le fait de poser des questions sensibles aux personnes qui participent aux enquêtes auprès des ménages. Il n’est pas possible d’établir des échantillons dans tous les pays à cause de l’insuffisance des ressources, de problèmes de sécurité ou de l’existence de situations d’urgence humanitaire de grande ampleur. Les enquêtes de grande ampleur auprès des ménages soulèvent également des questions d’ordre éthique et d’autres problèmes, comme le caractère délicat de certaines questions (par exemple, celles portant sur l’exploitation ou la violence sexuelle) et la difficulté de recueillir des données sur les enfants. Les données mentionnées ci-dessus sont donc d’autant plus précieuses, tant pour obtenir des informations sur ces profils spécifiques que pour étayer les estimations.

La traite dans les situations de crise humanitaire et de flux migratoires de grande ampleur

Enfin, les situations de crise humanitaire sont souvent soumises à une forte pression et à un environnement qui évolue rapidement, où il peut être difficile de procéder à une collecte rigoureuse et éthique de données. Par exemple, la possibilité pour les enquêteurs d’avoir accès aux populations touchées peut changer rapidement et les lieux touchés par une crise peuvent être dépourvus des services nécessaires à l’apport d’une assistance aux victimes de la traite d’êtres humains. Les méthodes de collecte de données doivent donc éviter de causer des préjudices, doivent être déployées au bon moment et doivent pouvoir être adaptées à chaque situation. L’échantillonnage des pratiques exemplaires peut aussi s’avérer difficile à mettre en œuvre dans certains environnements.